2013年05月13日

分数コードの押さえ方~そもそも分数コードにする必要はあるのか?~

⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】

当教室で、特にエレキギターの生徒さんの中には、バンドを組んで活動している方が何名かいらっしゃいます。

皆さんが、どんな曲をバンドで練習しているのかを聞きますと、『ロック系バンド』のコピーをやっていらっしゃる場合が多いんです。

当教室は、基本的には、生徒さんのバンドの為の練習場ではありません。あくまでも、ギターという楽器を理論的・技術的に勉強して、総合的な向上を目指していくのが目的です。

ですから、バンドを組んでいらっしゃる生徒さんには、バンドのレパートリーを練習していてどうしても分からない所だけに限って、質問を頂いています。

一番理想的なのは『各自のバンドの練習と平行して、レッスンでの基本的・総合的な練習を進めていく』やり方だと、私は思っています。

実際に、その方法で練習を重ねていらっしゃる生徒さんの上達振りには、目を見張るものがあります。

とは言いましても、例えば「1ヵ月後にライブを控えています!」という生徒さんに対しては、そんな悠長なことは言っていられませんね。

その場合はもちろん、まずは、教室にて、ライブで演奏する予定の曲を集中的にミッチリと、練習してもらいましょう!

その辺りは、マンツーマンの、しかも、個人経営の教室ですから。臨機応変にやっちゃいます。

本日も、約1ヵ月後にライブを控えた方がレッスンに見えましたので、演奏予定の曲をミッチリ1時間、一緒に練習しました。

とても楽しかったです。

さて、皆さんがバンドを組んで、やる曲が決まったら、まず何をしますか?

まずは、その曲の楽譜(バンドスコア)を探しませんか?

そういう方は多いと思います。

今は、とてもマニアックなバンドの楽譜も出ていますし、インターネットでも、ダウンロードという方法で様々な楽譜が手に入りますよね。

実は私も、ダウンロードによりいくつか楽譜を手に入れ、教材として使ったりしています(違法のヤツではありません)。

まぁ、ホントに便利な世の中になりました。

で、バンドを組んでいる生徒さんは皆さん、レパートリー曲の演奏の仕方などで疑問点がある場合は、その楽譜を持参されて質問をして下さいます。

私は、最近は私用の為にバンドの楽譜を買うことが無いのですが。そんな感じで、最近のバンドの楽譜を目にすることが多々あります。

最近のバンドの楽譜は、もの凄く丁寧に細かく書かれていますね!驚いちゃいます。

そもそも、楽器店の楽譜コーナーで販売されているバンドの楽譜は、誰がどうやって作成しているのでしょうか?

私は、その点に関してほとんど把握していませんが。確実に言えることが1つあります。それは・・・

『実際に演奏しているアーティストが書いたものではない!』

ということです。

これは、プロのバンドの場合もそうですし、いわゆる、スタジオミュージシャンといわれる、レコーディングやアーティストのサポートメンバーとして活躍しているミュージシャンが演奏している場合もそうです。

私が専門学生の頃、師匠の岩見氏に、実際にレコーディングをする時に使った楽譜を見せてもらったことがありました。

見て驚きました、もの凄く『簡素』なんです。

取りあえず、曲の構成とコード、あとは、合わせ(メンバーが皆で同じリズムやフレーズを演奏するポイント)が分かればOKみたいな感じなんです。

情報量でいえば、市販されている楽譜の10分の1、いやいや、もしかすると100分の1ほどしかないかもしれません。

今現在のスタジオミュージシャンについては、詳しいことは分かりませんが。聞くところによると、今のレコーディングは相当に『速さ』を求められるらしいです。今の音楽事情を考えると頷けます。要は『曲を短期間に量産する』ということでしょう。

そうなれば余計に、演奏者の方が細かい楽譜を書いているとは考えられませんね。

プロのバンドのメンバーも、スタジオミュージシャンも、細かい楽譜を書いて無いとするならば、市販されている楽譜は『実際に演奏している人では無い人』が書いていることになります。

その、『実際に演奏している人では無い人』は、もちろん、バンドのメンバーやスタジオミュージシャンに聞き取りをして書いている訳がありませんから、音源を聞いて書いていることになります。いわゆる『ミミコピ』ですね。

はい、ということはですよ。『アーティストやミュージシャンの演奏を、それ以外の人がミミコピして楽譜にして、それを我々が観て練習して、そして演奏する』ということですよね?

これって、一種の『伝言ゲーム』ではありませんか?

『伝言ゲーム』がゲームとして成り立つのは、伝言していく内に『元の情報とは違ったものになる』面白さがあるからですよね。

私が最近の楽譜を観て『もの凄く丁寧に細かく書かれています』と書いたのは、褒め言葉ではありません。本来、自分が演奏している訳でも無い曲の楽譜を、そこまで細かく『正確に』書けること自体が不可能なことなんです。

実際に、本当に楽譜に書かれていたコードを例に、その『伝言ゲーム的』な部分を見てみましょう(ほんの一例です)。

ロック系のバンドの楽譜に『分数コード』が書いてありました。以下のような感じです。

<F♯/E>

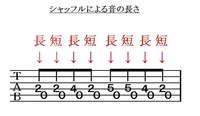

で、この楽譜にはTAB譜が付いていて、押さえ方はこのようになっていました。

この曲は、この1つの分数コード以外は、非常にシンプルな3声コードがほとんどで、時々7thコードが入る程度のアレンジです。なので、曲中に『突如としてこの分数コードが1つだけ』出てきたことになります。

これを見て、私は2つの疑問が浮かびました。

1.ここを分数コードにする必要があるのか?

2.仮に分数コードにしたとしても、この押さえ方で良いのか?

分数コードは、『分母がベース音』『分子がコード』を表します。

ですから、<F♯/E> の場合『<F♯>のコードを押さえながら、一番低い音は<E(ミ)>を鳴らして下さい』ということなんです。

上のこのコードの押さえ方の画像を見ますと、一番低い音の5弦は<E(ミ)>です。で、2~4弦で<F♯>コードの<1度・3度・5度>を押さえているので、理論上は確かに<F♯/E>というコードになっています。

じゃあ何がダメなの?と思われるかもしれませんが・・・

仮に、私がこの曲を演奏しているプロのバンドのギターリストならば、ここまでずっとシンプルなコードで演奏していた曲の中で、ここのワンポイントだけ、ワザワザ押さえるのが難しい分数コードは『絶対に』弾きません!

理論的な説明はまたの機会にしますが。本来、分数コードは、もっと効果的に使うものなんです。

では、何故この楽譜を書いた人は、この部分を分数コードにしたかといいますと・・・

実は、この部分で『ベーシストが<E(ミ)>の音を出している』からなんです。

ベーシストが<E(ミ)>の音を奏でて、もしギターが<F♯>コードを弾いてしまうと、<F♯>コードのベース音である<F♯(ファ♯)>と、ベースが出している<E(ミ)>の音が近いので、ちょっとぶつかり合って喧嘩気味になってしまうんです。要は、バンド全体として奏でられる音が少し濁った感じになるんですね。

そんなこともあり『ギターもベースと同じ低い<E(ミ)>の音を出しましょう!』そうすれば『バンド全体として奏でられる音もキレイに鳴ります!』ということで、楽譜には<F♯/E>という分数コードを書くに至ったのだと思います。

この考え方、一見すると正解のような感じがしますが・・・実際にバンドをやっている人間からすると「えっ?そんにベーシストのことを信用して無いの?」って思う訳です。

ベーシストがいるなら、低音はベーシストに任せまるべき。ベーシストが<E(ミ)>を弾いているなら、その音はベーシストの主張。ギターはギターらしく、高い方の音を出していればイイじゃん。

ウチのベーシストは、他の楽器がフォローしてやらなきゃいけないほど柔じゃないゼ!

そうオレは、低い<E(ミ)>の音は弾かない!<F♯>コードを押さえて、邪魔ならベース音の<F♯(ファ♯)>をミュートする。低音は、スペシャリストのベーシストに任せた!

うん、これこそロックだ!

ここが、実際にバンドとして演奏している人間と、机上で音源だけを聞いて機械的に楽譜を書いている人との差だと思います。

『伝言ゲーム』によって、聞き取る側の勝手な解釈により湾曲されてしまった情報の例ですね。

まぁ、ゲームなら良いのですが・・・

一番の問題は『初心者の方ほど、楽譜を鵜呑みにして練習してしまう』ということです。

この『伝言ゲーム』の参加者、『プロの演奏者・ミミコピで楽譜を作る人・楽譜を見て演奏する人』の3人の中で、今一番苦労しているのは、『楽譜を見て演奏する人』なんです。

その理由は、今の楽譜が『楽譜を見て演奏する人』たちのことを考えず、勝手な解釈により、あまりにも細かく丁寧に書かれているからなんです。

『楽譜を見て演奏する人』が初心者であるなら、こんな難しいことはありません。それによって挫折してしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。

もちろん、全ての楽譜がそうだと言っている訳でもなく。楽譜を見て練習することを否定している訳でもありません。

ただ、もう少し『楽譜を見て演奏する初心者の方』のことを考えて、楽譜を作ってくれたら良いのにな~と思う訳です。

そして、楽譜を見ながら苦労して練習していらっしゃるギターリストの皆さん!楽譜を鵜呑みにしないで下さい。まずは『間違っているかもしれない』と思いながら、『もっと良い演奏方法があるかもしれない』と考えながら、練習してください。その際、楽譜は『参考資料程度』と考えてください。

そして、これからギターを続けていくのなら、必ず『ミミコピ』が必要になってきます。少しずつで良いので『自分の耳で聴いて判断する』練習をしていきましょう!

最後に、楽譜を見ながら頑張って練習している方に、これだけは覚えておいて欲しいです。

プロのロック系バンドのギターリストは、楽譜に書いてあるような難しいこと、実際にはやっていませんよ!

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

当教室で、特にエレキギターの生徒さんの中には、バンドを組んで活動している方が何名かいらっしゃいます。

皆さんが、どんな曲をバンドで練習しているのかを聞きますと、『ロック系バンド』のコピーをやっていらっしゃる場合が多いんです。

当教室は、基本的には、生徒さんのバンドの為の練習場ではありません。あくまでも、ギターという楽器を理論的・技術的に勉強して、総合的な向上を目指していくのが目的です。

ですから、バンドを組んでいらっしゃる生徒さんには、バンドのレパートリーを練習していてどうしても分からない所だけに限って、質問を頂いています。

一番理想的なのは『各自のバンドの練習と平行して、レッスンでの基本的・総合的な練習を進めていく』やり方だと、私は思っています。

実際に、その方法で練習を重ねていらっしゃる生徒さんの上達振りには、目を見張るものがあります。

とは言いましても、例えば「1ヵ月後にライブを控えています!」という生徒さんに対しては、そんな悠長なことは言っていられませんね。

その場合はもちろん、まずは、教室にて、ライブで演奏する予定の曲を集中的にミッチリと、練習してもらいましょう!

その辺りは、マンツーマンの、しかも、個人経営の教室ですから。臨機応変にやっちゃいます。

本日も、約1ヵ月後にライブを控えた方がレッスンに見えましたので、演奏予定の曲をミッチリ1時間、一緒に練習しました。

とても楽しかったです。

さて、皆さんがバンドを組んで、やる曲が決まったら、まず何をしますか?

まずは、その曲の楽譜(バンドスコア)を探しませんか?

そういう方は多いと思います。

今は、とてもマニアックなバンドの楽譜も出ていますし、インターネットでも、ダウンロードという方法で様々な楽譜が手に入りますよね。

実は私も、ダウンロードによりいくつか楽譜を手に入れ、教材として使ったりしています(違法のヤツではありません)。

まぁ、ホントに便利な世の中になりました。

で、バンドを組んでいる生徒さんは皆さん、レパートリー曲の演奏の仕方などで疑問点がある場合は、その楽譜を持参されて質問をして下さいます。

私は、最近は私用の為にバンドの楽譜を買うことが無いのですが。そんな感じで、最近のバンドの楽譜を目にすることが多々あります。

最近のバンドの楽譜は、もの凄く丁寧に細かく書かれていますね!驚いちゃいます。

そもそも、楽器店の楽譜コーナーで販売されているバンドの楽譜は、誰がどうやって作成しているのでしょうか?

私は、その点に関してほとんど把握していませんが。確実に言えることが1つあります。それは・・・

『実際に演奏しているアーティストが書いたものではない!』

ということです。

これは、プロのバンドの場合もそうですし、いわゆる、スタジオミュージシャンといわれる、レコーディングやアーティストのサポートメンバーとして活躍しているミュージシャンが演奏している場合もそうです。

私が専門学生の頃、師匠の岩見氏に、実際にレコーディングをする時に使った楽譜を見せてもらったことがありました。

見て驚きました、もの凄く『簡素』なんです。

取りあえず、曲の構成とコード、あとは、合わせ(メンバーが皆で同じリズムやフレーズを演奏するポイント)が分かればOKみたいな感じなんです。

情報量でいえば、市販されている楽譜の10分の1、いやいや、もしかすると100分の1ほどしかないかもしれません。

今現在のスタジオミュージシャンについては、詳しいことは分かりませんが。聞くところによると、今のレコーディングは相当に『速さ』を求められるらしいです。今の音楽事情を考えると頷けます。要は『曲を短期間に量産する』ということでしょう。

そうなれば余計に、演奏者の方が細かい楽譜を書いているとは考えられませんね。

プロのバンドのメンバーも、スタジオミュージシャンも、細かい楽譜を書いて無いとするならば、市販されている楽譜は『実際に演奏している人では無い人』が書いていることになります。

その、『実際に演奏している人では無い人』は、もちろん、バンドのメンバーやスタジオミュージシャンに聞き取りをして書いている訳がありませんから、音源を聞いて書いていることになります。いわゆる『ミミコピ』ですね。

はい、ということはですよ。『アーティストやミュージシャンの演奏を、それ以外の人がミミコピして楽譜にして、それを我々が観て練習して、そして演奏する』ということですよね?

これって、一種の『伝言ゲーム』ではありませんか?

『伝言ゲーム』がゲームとして成り立つのは、伝言していく内に『元の情報とは違ったものになる』面白さがあるからですよね。

私が最近の楽譜を観て『もの凄く丁寧に細かく書かれています』と書いたのは、褒め言葉ではありません。本来、自分が演奏している訳でも無い曲の楽譜を、そこまで細かく『正確に』書けること自体が不可能なことなんです。

実際に、本当に楽譜に書かれていたコードを例に、その『伝言ゲーム的』な部分を見てみましょう(ほんの一例です)。

ロック系のバンドの楽譜に『分数コード』が書いてありました。以下のような感じです。

<F♯/E>

で、この楽譜にはTAB譜が付いていて、押さえ方はこのようになっていました。

この曲は、この1つの分数コード以外は、非常にシンプルな3声コードがほとんどで、時々7thコードが入る程度のアレンジです。なので、曲中に『突如としてこの分数コードが1つだけ』出てきたことになります。

これを見て、私は2つの疑問が浮かびました。

1.ここを分数コードにする必要があるのか?

2.仮に分数コードにしたとしても、この押さえ方で良いのか?

分数コードは、『分母がベース音』『分子がコード』を表します。

ですから、<F♯/E> の場合『<F♯>のコードを押さえながら、一番低い音は<E(ミ)>を鳴らして下さい』ということなんです。

上のこのコードの押さえ方の画像を見ますと、一番低い音の5弦は<E(ミ)>です。で、2~4弦で<F♯>コードの<1度・3度・5度>を押さえているので、理論上は確かに<F♯/E>というコードになっています。

じゃあ何がダメなの?と思われるかもしれませんが・・・

仮に、私がこの曲を演奏しているプロのバンドのギターリストならば、ここまでずっとシンプルなコードで演奏していた曲の中で、ここのワンポイントだけ、ワザワザ押さえるのが難しい分数コードは『絶対に』弾きません!

理論的な説明はまたの機会にしますが。本来、分数コードは、もっと効果的に使うものなんです。

では、何故この楽譜を書いた人は、この部分を分数コードにしたかといいますと・・・

実は、この部分で『ベーシストが<E(ミ)>の音を出している』からなんです。

ベーシストが<E(ミ)>の音を奏でて、もしギターが<F♯>コードを弾いてしまうと、<F♯>コードのベース音である<F♯(ファ♯)>と、ベースが出している<E(ミ)>の音が近いので、ちょっとぶつかり合って喧嘩気味になってしまうんです。要は、バンド全体として奏でられる音が少し濁った感じになるんですね。

そんなこともあり『ギターもベースと同じ低い<E(ミ)>の音を出しましょう!』そうすれば『バンド全体として奏でられる音もキレイに鳴ります!』ということで、楽譜には<F♯/E>という分数コードを書くに至ったのだと思います。

この考え方、一見すると正解のような感じがしますが・・・実際にバンドをやっている人間からすると「えっ?そんにベーシストのことを信用して無いの?」って思う訳です。

ベーシストがいるなら、低音はベーシストに任せまるべき。ベーシストが<E(ミ)>を弾いているなら、その音はベーシストの主張。ギターはギターらしく、高い方の音を出していればイイじゃん。

ウチのベーシストは、他の楽器がフォローしてやらなきゃいけないほど柔じゃないゼ!

そうオレは、低い<E(ミ)>の音は弾かない!<F♯>コードを押さえて、邪魔ならベース音の<F♯(ファ♯)>をミュートする。低音は、スペシャリストのベーシストに任せた!

うん、これこそロックだ!

ここが、実際にバンドとして演奏している人間と、机上で音源だけを聞いて機械的に楽譜を書いている人との差だと思います。

『伝言ゲーム』によって、聞き取る側の勝手な解釈により湾曲されてしまった情報の例ですね。

まぁ、ゲームなら良いのですが・・・

一番の問題は『初心者の方ほど、楽譜を鵜呑みにして練習してしまう』ということです。

この『伝言ゲーム』の参加者、『プロの演奏者・ミミコピで楽譜を作る人・楽譜を見て演奏する人』の3人の中で、今一番苦労しているのは、『楽譜を見て演奏する人』なんです。

その理由は、今の楽譜が『楽譜を見て演奏する人』たちのことを考えず、勝手な解釈により、あまりにも細かく丁寧に書かれているからなんです。

『楽譜を見て演奏する人』が初心者であるなら、こんな難しいことはありません。それによって挫折してしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。

もちろん、全ての楽譜がそうだと言っている訳でもなく。楽譜を見て練習することを否定している訳でもありません。

ただ、もう少し『楽譜を見て演奏する初心者の方』のことを考えて、楽譜を作ってくれたら良いのにな~と思う訳です。

そして、楽譜を見ながら苦労して練習していらっしゃるギターリストの皆さん!楽譜を鵜呑みにしないで下さい。まずは『間違っているかもしれない』と思いながら、『もっと良い演奏方法があるかもしれない』と考えながら、練習してください。その際、楽譜は『参考資料程度』と考えてください。

そして、これからギターを続けていくのなら、必ず『ミミコピ』が必要になってきます。少しずつで良いので『自分の耳で聴いて判断する』練習をしていきましょう!

最後に、楽譜を見ながら頑張って練習している方に、これだけは覚えておいて欲しいです。

プロのロック系バンドのギターリストは、楽譜に書いてあるような難しいこと、実際にはやっていませんよ!

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

Posted by sinya at 00:32

│ギター教室