2012年04月08日

Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~

⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】

当教室の初回無料レッスンに来ていただいた方には、以前ご紹介した『指板の仕組み』のテキストともう1枚『Cメジャースケール』というテキストをお渡ししています。

関連記事【ギターの指板の仕組み~ギターリストは五線譜を読めるべきか?~】

特に楽器の経験の無い方には、まず理論も実技もこの『Cメジャースケール』を確実に理解し弾けるようになってもらいたいと思っています。

ですので、初回レッスンの理論は『Cメジャースケール』の解説から始まります。

そして実技は、実際にギターで『Cメジャースケール』の場所を覚えて弾いてもらいます。

『Cメジャースケール』とは、簡単に言うと『ドレミファソラシド』です。

他の楽器でも、始めに練習するのはこの『Cメジャースケール』である場合が多いですね。例えば、学校で習うメロディオンやリコーダーなども、始めに『ドレミファソラシド』の演奏の仕方から習うはずです。

(厳密には『Cメジャースケール』と『ドレミファソラシド』は違うのですが、始めの内は同じものだと考えて問題ないと思いますので、ここでは同じものとして話を進めます)

で、メロディオンやリコーダーを習う時にまず『Cメジャースケール』を覚える必要があるのと同じで、ギターでも『Cメジャースケール』を覚える必要があるのは何となく分かりますね。

確かに、ギターでも『Cメジャースケール』を覚えるのは最低限必要なことかもしれません。ただ、ギターと他の楽器とでは、『Cメジャースケール』を覚える意味が明らかに違います。

ギターで『Cメジャースケール』を覚えることは、最低限必要なことで最大限に重要なことなのです。

これはギターという楽器の特性が関係しています。

例えば、メロディオンやピアノなどの鍵盤では、白鍵が全てこの『Cメジャースケール』の音になります。また、楽譜の代表格である五線譜で『Cメジャースケール』を表す場合、唯一<♯>も<♭>も付かずに表記することができます。

ということは、ピアノも五線譜も『Cメジャースケールが最も簡単に出来るツール』であり、もっと言うなら、ピアノも五線譜も『Cメジャースケールを演奏することを前提に作られている』ということになります。

それだけ聞くと、ギターよりもピアノの方が『Cメジャースケール』の練習がより重要であるように感じますが...逆にピアノは『Cメジャースケール』に特化しているが為、他のメジャースケールを使う曲が難しくなってしまうんです。

他のメジャースケールを使うということは、その曲の調(key)が変わることです。

日本でいう『ハ長調』の曲は、基本的に『Cメジャースケール』を中心に作った曲です。全ての曲が『ハ長調』で出来ているのなら、ピアノはとても有利です。ほとんど白鍵しか使わないで済むからですね(ハ長調の曲でも黒鍵を多用する曲はあると思いますが、基本的にはということでご了承下さい)。

しかし、もし調(key)が変わってしまうと、その有利性は一変してしまいます。

例えば『ホ長調』になると、<♯>が4つも付くんです。それだけ黒鍵を使って演奏する必要が増すということで、これは大変な作業となります。

つまりピアノの演奏者は、調によってどの黒鍵をいくつ使っていくのかを判断して弾いていかなければなりません。

調は全部で12種類ありますから、その12種類の調すべてでその作業を行う必要があるわけです。

もちろんピアノをやっている方は、小さい頃から毎日のように譜面と向き合って練習をしているので、<♯>や<♭>がいくつ付いても難無くこなしてしまいます。ホントに尊敬します。

ただ、ある程度の年齢になってからピアノを始めたいと思った時、この『ハ長調以外』の難しさがネックになる場合も多々あるのではないかと思うんです。これは自分がそうだったので・・・。

さて一方、ギターの場合はどうでしょう。

ギターはその特性から、『Cメジャースケール』を『形』として覚えてしまうと、その『形』は他のどの調(key)にも当てハメることが出来るんです。

つまり...

『Cメジャースケール』を覚えることは、他の全てのメジャースケールを覚えることと同じなんです。

これは、非常に便利ですね。例えば、12種類のまったく違ったフォームのメジャースケールを全て覚えるなんて、とても私には無理ですので。それが1つの形だけ覚えれば良いわけですから、本当に助かります。

さらに、『Cメジャースケール』には理論的にも様々な秘密が隠されています。

理論的な部分は、また別の記事で説明していきます。(記事下にリンクがあります)

『Cメジャースケール』は、ギターを弾くにあたってとても重要な武器になるのは間違いありません。ですから、当教室では『Cメジャースケール』を完全に理解・演奏できることを最初の目標にしています。

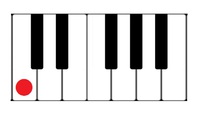

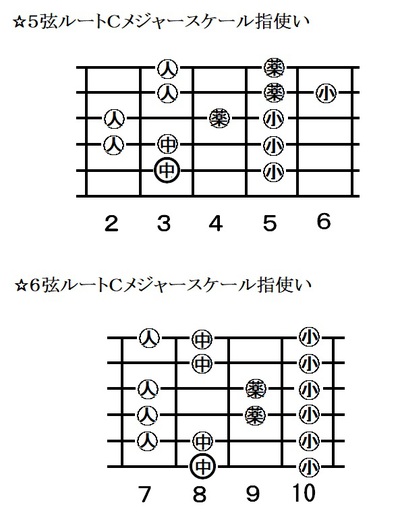

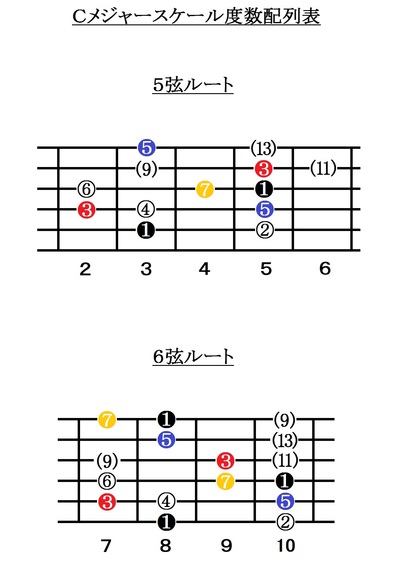

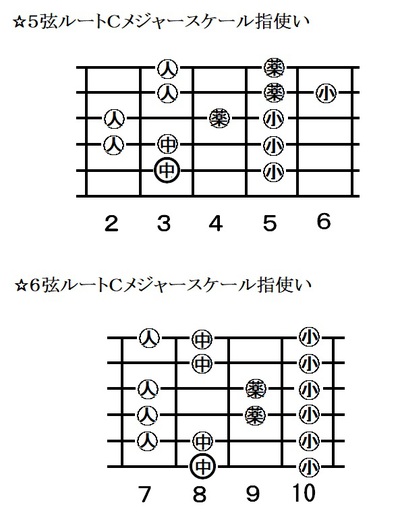

最後に、当教室で生徒さんにお分けしている度数付きのCメジャースケールフォーム表と左手の指使いの表を以下にアップします。

始まりの音(①と書いてある場所)によって調(キィ)が変わります。始まりの音をC(ド)に合わせればCメジャースケールになります。また、スムーズに弾けるようになってきたら、是非、度数の並びも覚えてください。

※フォーム表の中の数字は度数を表します。

☆Cメジャースケール関連記事

Cメジャースケールの度数

Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~

Cメジャースケールの復習(基本編)

Cメジャースケールの復習(度数編)

メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~

ギター指板上の度数配列表~3度7度の役割~

☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!

厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!

【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】

厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?

【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】

厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!

【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

当教室の初回無料レッスンに来ていただいた方には、以前ご紹介した『指板の仕組み』のテキストともう1枚『Cメジャースケール』というテキストをお渡ししています。

関連記事【ギターの指板の仕組み~ギターリストは五線譜を読めるべきか?~】

特に楽器の経験の無い方には、まず理論も実技もこの『Cメジャースケール』を確実に理解し弾けるようになってもらいたいと思っています。

ですので、初回レッスンの理論は『Cメジャースケール』の解説から始まります。

そして実技は、実際にギターで『Cメジャースケール』の場所を覚えて弾いてもらいます。

『Cメジャースケール』とは、簡単に言うと『ドレミファソラシド』です。

他の楽器でも、始めに練習するのはこの『Cメジャースケール』である場合が多いですね。例えば、学校で習うメロディオンやリコーダーなども、始めに『ドレミファソラシド』の演奏の仕方から習うはずです。

(厳密には『Cメジャースケール』と『ドレミファソラシド』は違うのですが、始めの内は同じものだと考えて問題ないと思いますので、ここでは同じものとして話を進めます)

で、メロディオンやリコーダーを習う時にまず『Cメジャースケール』を覚える必要があるのと同じで、ギターでも『Cメジャースケール』を覚える必要があるのは何となく分かりますね。

確かに、ギターでも『Cメジャースケール』を覚えるのは最低限必要なことかもしれません。ただ、ギターと他の楽器とでは、『Cメジャースケール』を覚える意味が明らかに違います。

ギターで『Cメジャースケール』を覚えることは、最低限必要なことで最大限に重要なことなのです。

これはギターという楽器の特性が関係しています。

例えば、メロディオンやピアノなどの鍵盤では、白鍵が全てこの『Cメジャースケール』の音になります。また、楽譜の代表格である五線譜で『Cメジャースケール』を表す場合、唯一<♯>も<♭>も付かずに表記することができます。

ということは、ピアノも五線譜も『Cメジャースケールが最も簡単に出来るツール』であり、もっと言うなら、ピアノも五線譜も『Cメジャースケールを演奏することを前提に作られている』ということになります。

それだけ聞くと、ギターよりもピアノの方が『Cメジャースケール』の練習がより重要であるように感じますが...逆にピアノは『Cメジャースケール』に特化しているが為、他のメジャースケールを使う曲が難しくなってしまうんです。

他のメジャースケールを使うということは、その曲の調(key)が変わることです。

日本でいう『ハ長調』の曲は、基本的に『Cメジャースケール』を中心に作った曲です。全ての曲が『ハ長調』で出来ているのなら、ピアノはとても有利です。ほとんど白鍵しか使わないで済むからですね(ハ長調の曲でも黒鍵を多用する曲はあると思いますが、基本的にはということでご了承下さい)。

しかし、もし調(key)が変わってしまうと、その有利性は一変してしまいます。

例えば『ホ長調』になると、<♯>が4つも付くんです。それだけ黒鍵を使って演奏する必要が増すということで、これは大変な作業となります。

つまりピアノの演奏者は、調によってどの黒鍵をいくつ使っていくのかを判断して弾いていかなければなりません。

調は全部で12種類ありますから、その12種類の調すべてでその作業を行う必要があるわけです。

もちろんピアノをやっている方は、小さい頃から毎日のように譜面と向き合って練習をしているので、<♯>や<♭>がいくつ付いても難無くこなしてしまいます。ホントに尊敬します。

ただ、ある程度の年齢になってからピアノを始めたいと思った時、この『ハ長調以外』の難しさがネックになる場合も多々あるのではないかと思うんです。これは自分がそうだったので・・・。

さて一方、ギターの場合はどうでしょう。

ギターはその特性から、『Cメジャースケール』を『形』として覚えてしまうと、その『形』は他のどの調(key)にも当てハメることが出来るんです。

つまり...

『Cメジャースケール』を覚えることは、他の全てのメジャースケールを覚えることと同じなんです。

これは、非常に便利ですね。例えば、12種類のまったく違ったフォームのメジャースケールを全て覚えるなんて、とても私には無理ですので。それが1つの形だけ覚えれば良いわけですから、本当に助かります。

さらに、『Cメジャースケール』には理論的にも様々な秘密が隠されています。

理論的な部分は、また別の記事で説明していきます。(記事下にリンクがあります)

『Cメジャースケール』は、ギターを弾くにあたってとても重要な武器になるのは間違いありません。ですから、当教室では『Cメジャースケール』を完全に理解・演奏できることを最初の目標にしています。

最後に、当教室で生徒さんにお分けしている度数付きのCメジャースケールフォーム表と左手の指使いの表を以下にアップします。

始まりの音(①と書いてある場所)によって調(キィ)が変わります。始まりの音をC(ド)に合わせればCメジャースケールになります。また、スムーズに弾けるようになってきたら、是非、度数の並びも覚えてください。

※フォーム表の中の数字は度数を表します。

☆Cメジャースケール関連記事

Cメジャースケールの度数

Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~

Cメジャースケールの復習(基本編)

Cメジャースケールの復習(度数編)

メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~

ギター指板上の度数配列表~3度7度の役割~

☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!

厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!

【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】

厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?

【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】

厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!

【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

Posted by sinya at 19:45

│音楽理論

この記事へのコメント

こんばんは^^

初めてコメントさせていただきます。

ギターには そんな便利な事が!!

(移調の事です。)と一つ勉強になりました。^^

毎回 とても丁寧に説明されていて

素晴らしいな。って思っています。

応援しています。

(富士宮情報のポチッもしておきます。^^)

初めてコメントさせていただきます。

ギターには そんな便利な事が!!

(移調の事です。)と一つ勉強になりました。^^

毎回 とても丁寧に説明されていて

素晴らしいな。って思っています。

応援しています。

(富士宮情報のポチッもしておきます。^^)

Posted by ドレミ at 2012年04月10日 22:21

at 2012年04月10日 22:21

at 2012年04月10日 22:21

at 2012年04月10日 22:21ドレミさん初めまして!

コメントありがとうございます!

そうなんです。ギターは移調が簡単なんです。

♯や♭を意識しなくても出来ちゃうんです。

簡単で良いのですが、そのお陰で譜面に弱いんですよ・・・。

楽器はそれぞれに特徴があって、調べると面白いですね。

応援ありがとうございます。

音楽教室講師の先輩にそう言って頂くと、心強いです。

まだまだ生徒さんの数も少ないですが、頑張ります!

ところで。kissyさんのブログでのドレミさんのコメントを拝見しました。

中学時代に『キシモト』にお世話になったと言うことは、多分、私も同じ小中学校だと思います。

自分も沼津出身なので・・・。

コメントありがとうございます!

そうなんです。ギターは移調が簡単なんです。

♯や♭を意識しなくても出来ちゃうんです。

簡単で良いのですが、そのお陰で譜面に弱いんですよ・・・。

楽器はそれぞれに特徴があって、調べると面白いですね。

応援ありがとうございます。

音楽教室講師の先輩にそう言って頂くと、心強いです。

まだまだ生徒さんの数も少ないですが、頑張ります!

ところで。kissyさんのブログでのドレミさんのコメントを拝見しました。

中学時代に『キシモト』にお世話になったと言うことは、多分、私も同じ小中学校だと思います。

自分も沼津出身なので・・・。

Posted by sinya at 2012年04月11日 08:55

at 2012年04月11日 08:55

at 2012年04月11日 08:55

at 2012年04月11日 08:55おはようございます!

>同じ中学!?

さすが イーラパーク^^

実は 私も最近仲良くしているイーラブロガーさんが

Y小 Y中なんですよ^^

なんだか 嬉しくなっちゃういますね!

話は 変わりますが 実は私 ピアノ講師と言いながら

出身(音楽学校)の専攻は電子オルガンだったんです。

(なので若いころは ピアノ講師の仕事ではなく

クラブとかの「カラオケ(伴奏)ねーちゃん」って感じでした。)

やっぱり コードを使って 伴奏していたので

楽譜・譜読みはピアノ専攻の方に比べると

遅いと思います。(し、技術も少ないかと…。)

その分 楽譜のアレンジとかが多少できるので

(編曲演奏ってやつなのかな?)

生徒さんは 歌謡曲(古い言い方ですね?)を

演奏したり 楽しんでくれていると思います。

「楽しいが一番」で日々 頑張っています。^^

がんばりましょ~~!

>同じ中学!?

さすが イーラパーク^^

実は 私も最近仲良くしているイーラブロガーさんが

Y小 Y中なんですよ^^

なんだか 嬉しくなっちゃういますね!

話は 変わりますが 実は私 ピアノ講師と言いながら

出身(音楽学校)の専攻は電子オルガンだったんです。

(なので若いころは ピアノ講師の仕事ではなく

クラブとかの「カラオケ(伴奏)ねーちゃん」って感じでした。)

やっぱり コードを使って 伴奏していたので

楽譜・譜読みはピアノ専攻の方に比べると

遅いと思います。(し、技術も少ないかと…。)

その分 楽譜のアレンジとかが多少できるので

(編曲演奏ってやつなのかな?)

生徒さんは 歌謡曲(古い言い方ですね?)を

演奏したり 楽しんでくれていると思います。

「楽しいが一番」で日々 頑張っています。^^

がんばりましょ~~!

Posted by ドレミ at 2012年04月11日 10:34

at 2012年04月11日 10:34

at 2012年04月11日 10:34

at 2012年04月11日 10:34ドレミさん、ありがとうございます!

もしかすると他にも、イーラの中に隠れY小中学校出身の方がいらっしゃるかもしれませんね。

kissyさんは間違い無いんですが・・・。

何だか、懐かしいです。

レッスンについては、まだ不慣れで気合が入っちゃって、生徒さんが楽しんでいるか?という一番大事な部分を忘れがちです。

仰るとおり、『楽しいが一番』ですね。

頑張ります!

もしかすると他にも、イーラの中に隠れY小中学校出身の方がいらっしゃるかもしれませんね。

kissyさんは間違い無いんですが・・・。

何だか、懐かしいです。

レッスンについては、まだ不慣れで気合が入っちゃって、生徒さんが楽しんでいるか?という一番大事な部分を忘れがちです。

仰るとおり、『楽しいが一番』ですね。

頑張ります!

Posted by sinya at 2012年04月11日 15:25

at 2012年04月11日 15:25

at 2012年04月11日 15:25

at 2012年04月11日 15:25