2013年02月27日

ダイアトニックコード

⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】

世の中には、もの凄くたくさんのコード(和音)が存在します。

ロックやポップスやジャズなど、我々が普段最も多く耳にするであろう楽曲には、このコードが使われている訳です。

1つの楽曲に使われるコードは、少ない場合は2個とか3個、多い場合は10個も20個も使われることもあるでしょう。

ただ、たとえ20個とはいえ、世の中に存在する無数のコードの1部であるのは確かです。

ではいったい、作曲する人達は、もの凄くたくさん存在するコードの中から、どうやって使うコードを決めていくのでしょうか?

一緒に考えていきましょう。

『ダイアトニックコード』と言われるコード群があります。

この『ダイアトニックコード』を一言で説明すると・・・

『あるスケール上に、そのスケールの音だけを積み重ねて出来たコード』ということになります。

ただ、これだとよく分かりませんね。

この『あるスケール』の部分を、このブログでも盛んに「大切です!」と呼びかけている『Cメジャースケール』に言い換えてみますと・・・

『Cメジャースケール上に、Cメジャースケールの音だけを積み重ねて出来たコード』となります。

少しだけ、分かりやすくなったでしょうか?

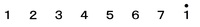

実際に、五線譜に『Cメジャースケール上に出来たダイアトニックコード』を表してみます。

ポイントがいくつかまります。

☆ダイアトニックコードのポイント1

コードの一番下の音(黒で表した音)が、Cメジャースケール(ドレミファソラシド)になっていますね。その上の音(赤で表した音)も、ミから始まっていますが、Cメジャースケールの音で出来ています。一番上の音(青で表した音)も同様に、すべてCメジャースケールの音で出来ているんです。

☆ダイアトニックコードのポイント2

コードの一番下の音(黒で表した音)は、それぞれのコードにおいて、最も主になる大切な音です。この音でコードの名前が決まります。なので特別に『ルート音』とか『ベース音』と呼ばれています。

☆ダイアトニックコードのポイント3

スケールの上にスケールを積み重ねる時には『お団子状』に重ねていきます。五線譜に表すと、全てのコードが美味しそうな串団子になっているのが分かります。

で、このように積むと、各コードの構成音は例えば『ド・ミ・ソ』のように、スケールの音を『一つ飛ばし』で積んで出来上がっていくことになります。

どうでしょうか?ダイアトニックコードの意味がだいたいお分かりいただけたでしょうか?

さて、ここからが問題です。

上のようなポイントを理解して五線譜上にダイアトニックコードを作ったとします。でもそれだけでは、じゃあいったいこのコード達はどんなコードで、どうやってギターで弾くの?ってことになりますね。

ピアニストなら、この五線譜を見て直ぐに弾くことが出来ると思います。ところが、何回も書いてきたように、ギターと五線譜は非常に相性が悪いんです。ですから、この五線譜上に表したダイアトニックコードを見ても、そのままではギターで弾くのが難しい。

ギターリストにとって『コード』と聞くと、やはり『C』とか『Am』とか、アルファベットで表記されたものの方が馴染みがあり、それなら直ぐに演奏できる訳です。

という訳で、上記の五線譜上に表されたダイアトニックコードを、アルファベット表記のコードに変換する作業をしてみましょう。

ギターと五線譜との相性が悪い理由は、ギターは距離(度数)の楽器であるのに対して、五線譜ではその距離(度数)が全く表されていないからなんです。

例えば、『ドとレ』の距離は『全音』になります。『ミとファ』の距離は『半音』になります。ギターではこの距離の違いが直接演奏に影響するのに、五線譜では、『ドとレ』も『ミとファ』も全く同じ位置関係で表されてしまいますね。

これでは、五線譜を見てギターリストが訳が分からなくなるのも道理です。

そこで、ここからは、音の距離感が一目で分かる『スケールグラフ』を使っていきます。

『スケールグラフ』とは『メジャースケールの音の並びを元に作られた定規(スケール)』です。ですから、定規(スケール)の目盛りは均等ではなく『全・全・半・全・全・全・半』となる訳です。

そして、この定規の目盛りには、度数という数字とその名前が付いていることも思い出してください。

この定規とピッタリ同じ並びなら、それは『メジャースケールである』と言うことが出来ます。

ですから、『Cメジャースケール』とは、『C(ド)』から始まってこの定規にピッタリと合う音の並びだということですね。

以上のことを踏まえて。まずは、ダイアトニックコードの1番目のコード『ドとミとソ』で出来たコードをスケールグラフの上に表してみましょう。

コードの場合、一番下の音(黒で表した音)である『ルート音』が<P1度>になります。そうすると、次の音(赤で表した音)は<3度>、一番上の音(青で表した音)は<5度>となりますね。

ですから、『ド・ミ・ソ』のコードは以下のような構造になります。

ド(C)= <P1>

ミ(E)= <M3>

ソ(G)= <P5>

さて、コードの構造は分かりました。ではいったい、このコードはどんな性質のコードなのでしょうか?

『コードの性質』といえば、メジャースケールのヤンチャ坊主達の出番です。このコードの中でヤンチャ坊主(メジャーと名前の付く音)は<3度>しかありませんね。

ヤンチャ坊主<3度>の特徴を思い出してください、『周りが明るくなるのか暗くなるのかは3度のサジ加減一つ』です。

彼が元の席にいる時、すなわち<M3>の時は、コードやスケールを『明るい雰囲気』にしてくれるんです。前の空席に移動した時、すなわち<m3>の時は、コードやスケールを『暗い雰囲気』にしてしまいます。

上記の『ド・ミ・ソ』のコードの3度は、しっかり元の席に座っている<M3>ですね?

ということは、このコードは『明るい響きのコード』ということが分かるんです。

『ド・ミ・ソ』のコードのもう一つの音<5度>はどうでしょう。

こちらは、<P5>となっていて、優等生中の優等生ですね。<P1>と一緒に鳴らすととても良い響きを奏でる音です。なので、コードの中にこの<P5>が入っていると、とても良い響きのコードとなるので、とっても助かる訳です。

という訳で。『ド・ミ・ソ』のコードは、『ド(C)の音を中心とした明るくて良い響きのコード』となります。

アルファベットで表すと『C』となり、読み方は『シーメジャー』となる訳です。

実は、この『C(シーメジャー)』のように<P1>+<M3>+<P5>という構造のコードは、最も基本的なメジャーコードで『唯一アルファベット一文字で表すことの許されたコード』なんです。

また長くなってしまいましたので、ダイアトニックコードの『C』以外のコードについては、次回に。

☆Cメジャースケール関連記事

・ギターにおけるCメジャースケールの重要性

・Cメジャースケールの度数

・Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~

・Cメジャースケールの復習(基本編)

・Cメジャースケールの復習(度数編)

・メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~

☆ダイアトニックコード関連記事

・ダイアトニックコード

・ダイアトニックコード その2

・ダイアトニックコードとメロディ

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

世の中には、もの凄くたくさんのコード(和音)が存在します。

ロックやポップスやジャズなど、我々が普段最も多く耳にするであろう楽曲には、このコードが使われている訳です。

1つの楽曲に使われるコードは、少ない場合は2個とか3個、多い場合は10個も20個も使われることもあるでしょう。

ただ、たとえ20個とはいえ、世の中に存在する無数のコードの1部であるのは確かです。

ではいったい、作曲する人達は、もの凄くたくさん存在するコードの中から、どうやって使うコードを決めていくのでしょうか?

一緒に考えていきましょう。

『ダイアトニックコード』と言われるコード群があります。

この『ダイアトニックコード』を一言で説明すると・・・

『あるスケール上に、そのスケールの音だけを積み重ねて出来たコード』ということになります。

ただ、これだとよく分かりませんね。

この『あるスケール』の部分を、このブログでも盛んに「大切です!」と呼びかけている『Cメジャースケール』に言い換えてみますと・・・

『Cメジャースケール上に、Cメジャースケールの音だけを積み重ねて出来たコード』となります。

少しだけ、分かりやすくなったでしょうか?

実際に、五線譜に『Cメジャースケール上に出来たダイアトニックコード』を表してみます。

ポイントがいくつかまります。

☆ダイアトニックコードのポイント1

コードの一番下の音(黒で表した音)が、Cメジャースケール(ドレミファソラシド)になっていますね。その上の音(赤で表した音)も、ミから始まっていますが、Cメジャースケールの音で出来ています。一番上の音(青で表した音)も同様に、すべてCメジャースケールの音で出来ているんです。

☆ダイアトニックコードのポイント2

コードの一番下の音(黒で表した音)は、それぞれのコードにおいて、最も主になる大切な音です。この音でコードの名前が決まります。なので特別に『ルート音』とか『ベース音』と呼ばれています。

☆ダイアトニックコードのポイント3

スケールの上にスケールを積み重ねる時には『お団子状』に重ねていきます。五線譜に表すと、全てのコードが美味しそうな串団子になっているのが分かります。

で、このように積むと、各コードの構成音は例えば『ド・ミ・ソ』のように、スケールの音を『一つ飛ばし』で積んで出来上がっていくことになります。

どうでしょうか?ダイアトニックコードの意味がだいたいお分かりいただけたでしょうか?

さて、ここからが問題です。

上のようなポイントを理解して五線譜上にダイアトニックコードを作ったとします。でもそれだけでは、じゃあいったいこのコード達はどんなコードで、どうやってギターで弾くの?ってことになりますね。

ピアニストなら、この五線譜を見て直ぐに弾くことが出来ると思います。ところが、何回も書いてきたように、ギターと五線譜は非常に相性が悪いんです。ですから、この五線譜上に表したダイアトニックコードを見ても、そのままではギターで弾くのが難しい。

ギターリストにとって『コード』と聞くと、やはり『C』とか『Am』とか、アルファベットで表記されたものの方が馴染みがあり、それなら直ぐに演奏できる訳です。

という訳で、上記の五線譜上に表されたダイアトニックコードを、アルファベット表記のコードに変換する作業をしてみましょう。

ギターと五線譜との相性が悪い理由は、ギターは距離(度数)の楽器であるのに対して、五線譜ではその距離(度数)が全く表されていないからなんです。

例えば、『ドとレ』の距離は『全音』になります。『ミとファ』の距離は『半音』になります。ギターではこの距離の違いが直接演奏に影響するのに、五線譜では、『ドとレ』も『ミとファ』も全く同じ位置関係で表されてしまいますね。

これでは、五線譜を見てギターリストが訳が分からなくなるのも道理です。

そこで、ここからは、音の距離感が一目で分かる『スケールグラフ』を使っていきます。

『スケールグラフ』とは『メジャースケールの音の並びを元に作られた定規(スケール)』です。ですから、定規(スケール)の目盛りは均等ではなく『全・全・半・全・全・全・半』となる訳です。

そして、この定規の目盛りには、度数という数字とその名前が付いていることも思い出してください。

この定規とピッタリ同じ並びなら、それは『メジャースケールである』と言うことが出来ます。

ですから、『Cメジャースケール』とは、『C(ド)』から始まってこの定規にピッタリと合う音の並びだということですね。

以上のことを踏まえて。まずは、ダイアトニックコードの1番目のコード『ドとミとソ』で出来たコードをスケールグラフの上に表してみましょう。

コードの場合、一番下の音(黒で表した音)である『ルート音』が<P1度>になります。そうすると、次の音(赤で表した音)は<3度>、一番上の音(青で表した音)は<5度>となりますね。

ですから、『ド・ミ・ソ』のコードは以下のような構造になります。

ド(C)= <P1>

ミ(E)= <M3>

ソ(G)= <P5>

さて、コードの構造は分かりました。ではいったい、このコードはどんな性質のコードなのでしょうか?

『コードの性質』といえば、メジャースケールのヤンチャ坊主達の出番です。このコードの中でヤンチャ坊主(メジャーと名前の付く音)は<3度>しかありませんね。

ヤンチャ坊主<3度>の特徴を思い出してください、『周りが明るくなるのか暗くなるのかは3度のサジ加減一つ』です。

彼が元の席にいる時、すなわち<M3>の時は、コードやスケールを『明るい雰囲気』にしてくれるんです。前の空席に移動した時、すなわち<m3>の時は、コードやスケールを『暗い雰囲気』にしてしまいます。

上記の『ド・ミ・ソ』のコードの3度は、しっかり元の席に座っている<M3>ですね?

ということは、このコードは『明るい響きのコード』ということが分かるんです。

『ド・ミ・ソ』のコードのもう一つの音<5度>はどうでしょう。

こちらは、<P5>となっていて、優等生中の優等生ですね。<P1>と一緒に鳴らすととても良い響きを奏でる音です。なので、コードの中にこの<P5>が入っていると、とても良い響きのコードとなるので、とっても助かる訳です。

という訳で。『ド・ミ・ソ』のコードは、『ド(C)の音を中心とした明るくて良い響きのコード』となります。

アルファベットで表すと『C』となり、読み方は『シーメジャー』となる訳です。

実は、この『C(シーメジャー)』のように<P1>+<M3>+<P5>という構造のコードは、最も基本的なメジャーコードで『唯一アルファベット一文字で表すことの許されたコード』なんです。

また長くなってしまいましたので、ダイアトニックコードの『C』以外のコードについては、次回に。

☆Cメジャースケール関連記事

・ギターにおけるCメジャースケールの重要性

・Cメジャースケールの度数

・Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~

・Cメジャースケールの復習(基本編)

・Cメジャースケールの復習(度数編)

・メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~

☆ダイアトニックコード関連記事

・ダイアトニックコード

・ダイアトニックコード その2

・ダイアトニックコードとメロディ

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

Posted by sinya at 20:42

│音楽理論