2013年02月28日

ダイアトニックコード その2

⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】

前回の記事【ダイアトニックコード】から始まったダイアトニックの解説ですが、これまでのあらすじです。

ダイアトニックコードとは、『あるスケール上に、そのスケールの音だけを積み重ねて出来たコード』でしたね。

で、『あるスケール』を『Cメジャースケール』に限定した場合のダイアトニックコードを五線譜に表すと以下のようになりました。

昨日は、このコード群の中で1番目に出来る『ドとミとソ』のコードを解析して、アルファベット表記に変換しました。

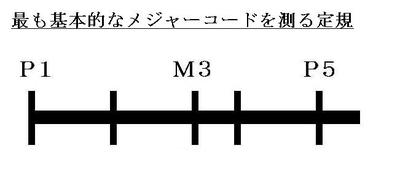

その『ドとミとソ』のコードをスケールグラフに当てはめると<P1>+<M3>+<P5>という構造となり、この構造のコードこそ『唯一アルファベット一文字で表すことを許された最も基本的なメジャーコード』ということでしたね。

という訳で。ダイアトニックコードの1番目『ドとミとソ』で出来たコードは、明るい響きの『C(シーメジャー)』ということが分かりました。

以上が前回までのあらすじですが、ここに我々は、コードを解析する上でとても便利な道具を手に入れました。それは、『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』です。

この定規を解析しようとするコードに当てれば、最も基本的なメジャーコードなのか否かが分かるという訳です。

新しい定規も手に入ったことですし。早速、ダイアトニックコードの『C』以外のコードを解析し、アルファベット表記に変換してみましょう。

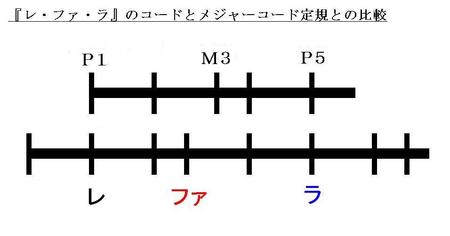

順番にいきますと、次は2番目に出来る『レとファとラ』のコードですね。

この構成音を、スケールグラフに表してみます。

この状態では、まだどんな性質のコードか分かりませんね。

これに『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』を当ててみましょう。

もしこの定規とピッタリ一致したら、この『レとファとラ』で構成されたコードも『C(シーメジャー)』と同じ『明るい響き』で尚且つ『唯一アルファベット一文字で表すことを許された最も基本的なメジャーコード』であると言えます。

いかがですか?

良く見ると、<3度>の位置だけズレてますね?

補助線を入れると分かりやすいのですが、『レとファとラ』で構成されたコードの<3度(ファ)>は、<M3>と比べると『半音前』にズレています。

これは、ヤンチャ坊主の<3度>が前の空席に移動した状態、いわゆる<m3>となり、この音は、コードに『暗い性質』を持たせる力があります。

そうなんです。実は、Cメジャースケール上に出来るダイアトニックコードの2番目のコード『レ・ファ・ラ』は、暗い響きのコードになるんです。

音楽では『明るい=メジャー』でしたね。で、『暗い』は・・・そう『マイナー』でしたね。

<3度>が<m3>であることから、この『レ・ファ・ラ』のコードは『マイナーコード』であると判別できるんです。

『レ・ファ・ラ』が『マイナーコード』であることは分かりましたが、そこで終わってはいけません。

まだ<5度>の解析が残っていますね。

上の『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と比較した図をもう一度見てください。

<5度>もやはりズレていますか?それとも<5度>は、『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』の<P5>と同じでしょうか?

これは一目瞭然ですね。『レ・ファ・ラ』のコードの<5度(ラ)>は<P5>の位置とピッタリ一緒です。

ですから、このコードは『レとラ』すなわち<P1>と<P5>でキレイな響きを保ちつつ、<m3>で暗い響きを奏でているんです。

実は、この『レ・ファ・ラ』のコードのように<P1>+<m3>+<P5>の構造で出来ているコードは、『最も基本的なマイナーコード』となります。表記の仕方は『ルート音名+m』です。

このコードのルート音は『レ(D)』になりますから、表記は『Dm』、読み方は『ディーマイナー』です。

前回の、最も基本的なメジャーコードの構造と合わせて考えますと、どちらも<P1>と<P5>でキレイな響きを保ちつつ、<3度>だけが動くことによって『メジャー』か『マイナー』かを決定しているんです。

さあこれで、また新しい定規が加わりましたね。

『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』で、この定規とピッタリ一致すれば暗い響きの『〇m』というコードになります。

では、『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』を利用して、その他のコードをチャッチャと解析してしまいましょう。

3番目に出来る『ミ・ソ・シ』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』と一致します。

ルート音は『ミ(E)』なので『Em』というコードになります。読み方は『イーマイナー』です。

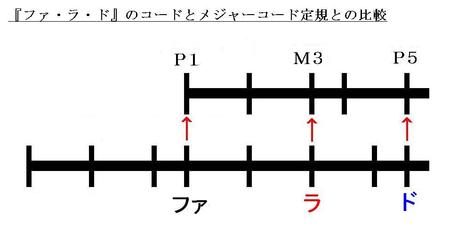

4番目に出来る『ファ・ラ・ド』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と一致します。

ルート音は『ファ(F)』なので『F』というコードになります。読み方は『エフメジャー』です。

5番目に出来る『ソ・シ・レ』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と一致します。

ルート音は『ソ(G)』なので『G』というコードになります。読み方は『ジーメジャー』です。

6番目に出来る『ラ・ド・ミ』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』と一致します。

ルート音は『ラ(A)』なので『Am』というコードになります。読み方は『エーマイナー』です。

ここまでは順調ですね、では7番目のコードを解析して、早く終わりにしましょう。

※8番目のコードは、1番目のコードと同じ『ド・ミ・ソ』から出来ていますので、1番目のコードと全く同じ響きのコードであると言えます。ので、解析を省略します。

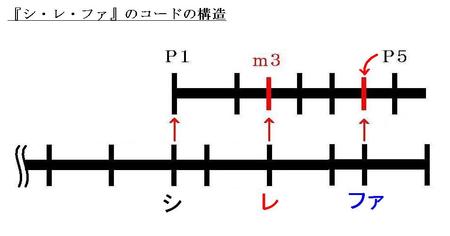

7番目に出来る『シ・レ・ファ』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と一致・・・しない!

では、『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』とは・・・

これも<3度>は一致しましたが、全部は一致しません!

このコードが解析できれば終わりだったのに・・・どちらの定規とも一致しないとは・・・。

一致しない原因を見てみると、どうやら<5度(ファ)>の音ですね。

<3度(レ)>は<m3>と一致していますので、暗い響きを持つコードだということは分かります。

ただ、<5度(ファ)>が<P5>ではなく、それよりも『半音前の席』の音になってます。この音は確か・・・そう!あの恐怖の『悪魔の音程』ですね!

実は、ダイアトニックコードの7番目に出来るコードは、基本的なメジャーコードでも基本的なマイナーコードでもありません。

『Bm(♭5)』と表記し『ビーマイナー・フラットファイブ』と読む、ちょっと特殊なコードなんです。

<3度>が<m3>であることから『暗い響き』なのは分かりますね。さらに<♭5>いわゆる『悪魔の音程』が入っていますから、とても不安定な響きを持ったコードなんです。

もしお手元にギターがある方は、下のように押さえて『不安定な響き』を奏でるこのコードの音を耳で確認してみて下さい。

どうですか?自分が作曲するなら、このコードはあまり入れたくないですよね。

そうなんです。ダイアトニックコードの7番目のコード『Bm(♭5)』は、シンプルな曲にはほとんど使われないと思っていただいてOKなんです。

さて。これで一応、Cメジャースケール上に出来たダイアトニックコードを全て解析して、ギターリストの方にも演奏しやすい形に変換することができました。

まとめると以下のようになりますね。

1番目・・・C

2番目・・・Dm

3番目・・・Em

4番目・・・F

5番目・・・G

6番目・・・Am

7番目・・・Bm(♭5)

で?ダイアトニックコードがアルファベット表記に変換されて、ギターで弾けるようになりましたが、最初の『凄くたくさんあるコードの中から、作曲者はどうやってコードを選ぶのか?』という疑問がまだ解けていませんね。

次回、考えてみましょう。

☆Cメジャースケール関連記事

・ギターにおけるCメジャースケールの重要性

・Cメジャースケールの度数

・Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~

・Cメジャースケールの復習(基本編)

・Cメジャースケールの復習(度数編)

・メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~

☆ダイアトニックコード関連記事

・ダイアトニックコード

・ダイアトニックコード その2

・ダイアトニックコードとメロディ

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

前回の記事【ダイアトニックコード】から始まったダイアトニックの解説ですが、これまでのあらすじです。

ダイアトニックコードとは、『あるスケール上に、そのスケールの音だけを積み重ねて出来たコード』でしたね。

で、『あるスケール』を『Cメジャースケール』に限定した場合のダイアトニックコードを五線譜に表すと以下のようになりました。

昨日は、このコード群の中で1番目に出来る『ドとミとソ』のコードを解析して、アルファベット表記に変換しました。

その『ドとミとソ』のコードをスケールグラフに当てはめると<P1>+<M3>+<P5>という構造となり、この構造のコードこそ『唯一アルファベット一文字で表すことを許された最も基本的なメジャーコード』ということでしたね。

という訳で。ダイアトニックコードの1番目『ドとミとソ』で出来たコードは、明るい響きの『C(シーメジャー)』ということが分かりました。

以上が前回までのあらすじですが、ここに我々は、コードを解析する上でとても便利な道具を手に入れました。それは、『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』です。

この定規を解析しようとするコードに当てれば、最も基本的なメジャーコードなのか否かが分かるという訳です。

新しい定規も手に入ったことですし。早速、ダイアトニックコードの『C』以外のコードを解析し、アルファベット表記に変換してみましょう。

順番にいきますと、次は2番目に出来る『レとファとラ』のコードですね。

この構成音を、スケールグラフに表してみます。

この状態では、まだどんな性質のコードか分かりませんね。

これに『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』を当ててみましょう。

もしこの定規とピッタリ一致したら、この『レとファとラ』で構成されたコードも『C(シーメジャー)』と同じ『明るい響き』で尚且つ『唯一アルファベット一文字で表すことを許された最も基本的なメジャーコード』であると言えます。

いかがですか?

良く見ると、<3度>の位置だけズレてますね?

補助線を入れると分かりやすいのですが、『レとファとラ』で構成されたコードの<3度(ファ)>は、<M3>と比べると『半音前』にズレています。

これは、ヤンチャ坊主の<3度>が前の空席に移動した状態、いわゆる<m3>となり、この音は、コードに『暗い性質』を持たせる力があります。

そうなんです。実は、Cメジャースケール上に出来るダイアトニックコードの2番目のコード『レ・ファ・ラ』は、暗い響きのコードになるんです。

音楽では『明るい=メジャー』でしたね。で、『暗い』は・・・そう『マイナー』でしたね。

<3度>が<m3>であることから、この『レ・ファ・ラ』のコードは『マイナーコード』であると判別できるんです。

『レ・ファ・ラ』が『マイナーコード』であることは分かりましたが、そこで終わってはいけません。

まだ<5度>の解析が残っていますね。

上の『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と比較した図をもう一度見てください。

<5度>もやはりズレていますか?それとも<5度>は、『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』の<P5>と同じでしょうか?

これは一目瞭然ですね。『レ・ファ・ラ』のコードの<5度(ラ)>は<P5>の位置とピッタリ一緒です。

ですから、このコードは『レとラ』すなわち<P1>と<P5>でキレイな響きを保ちつつ、<m3>で暗い響きを奏でているんです。

実は、この『レ・ファ・ラ』のコードのように<P1>+<m3>+<P5>の構造で出来ているコードは、『最も基本的なマイナーコード』となります。表記の仕方は『ルート音名+m』です。

このコードのルート音は『レ(D)』になりますから、表記は『Dm』、読み方は『ディーマイナー』です。

前回の、最も基本的なメジャーコードの構造と合わせて考えますと、どちらも<P1>と<P5>でキレイな響きを保ちつつ、<3度>だけが動くことによって『メジャー』か『マイナー』かを決定しているんです。

さあこれで、また新しい定規が加わりましたね。

『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』で、この定規とピッタリ一致すれば暗い響きの『〇m』というコードになります。

では、『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』を利用して、その他のコードをチャッチャと解析してしまいましょう。

3番目に出来る『ミ・ソ・シ』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』と一致します。

ルート音は『ミ(E)』なので『Em』というコードになります。読み方は『イーマイナー』です。

4番目に出来る『ファ・ラ・ド』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と一致します。

ルート音は『ファ(F)』なので『F』というコードになります。読み方は『エフメジャー』です。

5番目に出来る『ソ・シ・レ』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と一致します。

ルート音は『ソ(G)』なので『G』というコードになります。読み方は『ジーメジャー』です。

6番目に出来る『ラ・ド・ミ』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』と一致します。

ルート音は『ラ(A)』なので『Am』というコードになります。読み方は『エーマイナー』です。

ここまでは順調ですね、では7番目のコードを解析して、早く終わりにしましょう。

※8番目のコードは、1番目のコードと同じ『ド・ミ・ソ』から出来ていますので、1番目のコードと全く同じ響きのコードであると言えます。ので、解析を省略します。

7番目に出来る『シ・レ・ファ』のコードです。

ご覧のように『最も基本的なメジャーコードを測ることの出来る定規』と一致・・・しない!

では、『最も基本的なマイナーコードを測ることの出来る定規』とは・・・

これも<3度>は一致しましたが、全部は一致しません!

このコードが解析できれば終わりだったのに・・・どちらの定規とも一致しないとは・・・。

一致しない原因を見てみると、どうやら<5度(ファ)>の音ですね。

<3度(レ)>は<m3>と一致していますので、暗い響きを持つコードだということは分かります。

ただ、<5度(ファ)>が<P5>ではなく、それよりも『半音前の席』の音になってます。この音は確か・・・そう!あの恐怖の『悪魔の音程』ですね!

実は、ダイアトニックコードの7番目に出来るコードは、基本的なメジャーコードでも基本的なマイナーコードでもありません。

『Bm(♭5)』と表記し『ビーマイナー・フラットファイブ』と読む、ちょっと特殊なコードなんです。

<3度>が<m3>であることから『暗い響き』なのは分かりますね。さらに<♭5>いわゆる『悪魔の音程』が入っていますから、とても不安定な響きを持ったコードなんです。

もしお手元にギターがある方は、下のように押さえて『不安定な響き』を奏でるこのコードの音を耳で確認してみて下さい。

どうですか?自分が作曲するなら、このコードはあまり入れたくないですよね。

そうなんです。ダイアトニックコードの7番目のコード『Bm(♭5)』は、シンプルな曲にはほとんど使われないと思っていただいてOKなんです。

さて。これで一応、Cメジャースケール上に出来たダイアトニックコードを全て解析して、ギターリストの方にも演奏しやすい形に変換することができました。

まとめると以下のようになりますね。

1番目・・・C

2番目・・・Dm

3番目・・・Em

4番目・・・F

5番目・・・G

6番目・・・Am

7番目・・・Bm(♭5)

で?ダイアトニックコードがアルファベット表記に変換されて、ギターで弾けるようになりましたが、最初の『凄くたくさんあるコードの中から、作曲者はどうやってコードを選ぶのか?』という疑問がまだ解けていませんね。

次回、考えてみましょう。

☆Cメジャースケール関連記事

・ギターにおけるCメジャースケールの重要性

・Cメジャースケールの度数

・Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~

・Cメジャースケールの復習(基本編)

・Cメジャースケールの復習(度数編)

・メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~

☆ダイアトニックコード関連記事

・ダイアトニックコード

・ダイアトニックコード その2

・ダイアトニックコードとメロディ

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

Posted by sinya at 23:22

│音楽理論