2013年06月01日

『ソロ・ギターのしらべ』攻略法<番外編>

⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】

昨日の記事【『ソロ・ギターのしらべ』攻略法】に続いて『ソロ・ギターのしらべ』攻略法の番外編になります。

攻略法とエラそうに謳っていますが、もちろん、著者の南澤氏から許可を得て公認で書いている訳ではありませんので。あくまでもこの攻略法は、私なりの、『こうすれば、ソロ・ギターを本当に理解しながら練習・演奏できるのではないか』という方法論であることを、重ねてご了承ください。

さて、本日は<番外編>としました。昨日の攻略の手順とはまた別に、『ソロ・ギターのしらべ』を攻略する為に必要な『テクニック』となります。

著者の南澤氏が、ソロ・ギターの演奏の中で恐らく一番こだわっている部分もこのテクニックになると思います。

『ソロ・ギターのしらべ』の巻末に『APPENDIX』というコーナーがあり、そこで著者自身が『メロディを歌わせるノウハウ』という解説をしています。

その中に『確実に消音を行うこと』という解説があり、そこで南澤氏は、『メロディを奏でる時、次の音を弾く時には、まだ前の音が残ってしまう。その為、メロディが埋もれてしまう』と説明し、それを『良くない』としています。

その解決方法として、『次の音を出す前に、今鳴っている音を消音するテクニックが必要である』としているんです。

この『消音』というテクニックこそ、南澤氏が最も大切にし、こだわっているテクニックの1つであると思います。

実際に、南澤氏がこの『消音』について解説している動画がありましたので、ご覧下さい。

いかがでしょうか?南澤氏が、いかにこのテクニックにこだわりを持っているかが伺えますね。

ですので、当然『ソロ・ギターのしらべ』の曲を練習する時には、この『消音』のテクニックを使っていけばよい訳ですが・・・実はこのテクニック、もの凄く難しいんです。

実際に、動画で紹介されているような右手の動かし方をしてみると、その難しさをご理解いただけると思います。

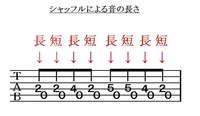

練習パターンでもこんなに難しいテクニックを、アレンジされた楽曲の中で、しかも、1つ1つの音の最適な長さを考えながら使っていくなんてことは、至難の技となります。

お恥ずかしながら、私はこれまで『消音』に関してほとんど意識せずにギターを演奏してきました。もちろん、鳴り続けて『うるさい!』と感じる音に関しては、しっかり音を消してから次の音を出す程度のことはしてきましたが。南澤氏のような明確な『消音』は、意識的に使ったことはありません。

ということは。実は、この『消音』テクニックを使わなくても、ソロ・ギターは問題なく演奏することが出来るんです。自分一人で演奏を楽しむ場合なら尚更、『消音』テクニックを使わなくても、楽しく演奏することは出来るでしょう。

ソロ・ギターの演奏が『消音』テクニックを使わなくても出来るのならば、そもそも何故『消音』テクニックが必要だと南澤氏は力説するのでしょうか?考えてみましょう。

ソロ・ギターでメロディを奏でるということは、当然、ギターでメロディを奏でることになりますね。でも、もともとの楽曲では、メロディはボーカリストが歌っている場合がほとんどでしょう。

メロディをギターで演奏する場合と、ボーカリストが歌う場合と、何が違うか考えてみます。

ギターの場合。南澤氏が動画の中で解説しているように、一度音を出すと、消音するか同じ弦で音を出すかしない限り、その音は自然に消えるまで鳴り続けてしまいます。その鳴り続ける音が次の音と重なってしまって、メロディが埋もれてしまう、あるいは、響きが悪くなるということで、『消音』をする必要性が生まれてくる訳です。

一方、ボーカリストの場合。一人の生身のボーカリストが歌うのであれば、前の音を歌い続けながら次の音を歌うことは『絶対に』不可能なことです。ですから、ボーカリストがメロディを歌う場合、しっかりと音が線となって引き立ってくる訳ですね。

そう考えると。ギターでメロディを奏でる場合も、南澤氏が解説するとおり、ボーカリストと同じような音の出し方、すなわち『前の音を消してから次の音を出す』ことによってメロディが引き立つという解説は、非常に理に適っていると言えますね。

そうなればやはり、ソロ・ギターでも、しっかりと『消音』しなければダメなのでしょうか?

いやいや、ちょっと待ってください。

私先ほど、『一人の生身のボーカリストが歌うのであれば』と、『生身』という条件をつけましたね。そうなんです、実は、ボーカリストが楽曲で歌を歌う場合、ほぼ間違いなくマイクを通して歌うことになりますよね。その場合、これもほぼ間違いなく『リバーブ』などのエフェクターを使うことになります。

『リバーブ』は『残響効果』とも言われ、その字からも分かるように『響きを残す効果』があります。ということは、マイクに通して歌う生身ではないボーカリストの場合は、『前の音が残っている内に次の音を歌う状態』がズッと続くことになります。

さらにですが。生のアコースティックギターではなく、録音や発表会でモニターからギターの音を出力する場合は、やはりほぼ確実に『リバーブ』を使うことになるでしょう。

もちろん、聞いている側が不快な気持ちにならない程度に効果を調整する訳ですが。厳密に言えば『前の音を消してから次の音を出す』ことは不可能になってしまいます。

そう考えると、ソロ・ギターを弾くにあたって、自然な『残響効果』を出す為に『完全な消音をする必要が無いのではないか』という考え方も出来るような気がします。

現に、『ソロ・ギターのしらべ』の中にも、『消音』をほとんどしないで演奏される楽曲があります。

『メリー・クリスマス・ミスター・ローレンス』通称『戦メリ』の解説には、『メロディの響きを重視する為に消音をほとんどしない』と著者自身が書いているんです。

結局のところ、演奏者自身の判断で『消音するかしないかを決める』という方向で、良いのではないでしょうか。

ただし、です。この『演奏者自身の判断』というのが、また非常に難しい!要は、自分のセンスに任される訳ですから。

どうやって自分で『消音するかしないかを決める』のでしょうか?それなら、ハッキリと『消音』する部分を決めてもらった方が、よほど簡単なのではないか?でも、『消音』テクニックはもの凄く難しいんだった・・・

グダグダと理屈をこねながら書いてきたら、結局は最初の状態に戻って来てしまいましたね。これでは堂々巡りです。

このままでは埒が空きませんので、私なりに解決方法を1つ考えてみました。

ソロ・ギターで、特にキレイなバラードを、鳴りの良いアコギで演奏していますと、確かに鳴り続ける前の音が『うるさい!』『不快だ!』と思うことが多々あります。

そういった場所がどこなのかを検証すると『コードチェンジの後』の場合が多いことが分かったんです。

要は、1つのコードの中で、そのコードに対応したメロディを奏でている間は、ほとんど問題ない響きに聴こえるんです。それが、コードがチェンジした瞬間、今まで問題なかった音が鳴り続けていると『うるさい!』『不快だ!』と感じるようになるんです。

これは、コードが変わりルート音が変わるのですから、同じ1つの音でも役割が変わってしまうので当然と言えば当然なのですが・・・。

以上のことから『コードが変わる直前にいったん全ての音をリセットする』ことによって、『うるさい!』『不快だ!』という状態の大部分を緩和できるのではないか、と考える訳です。

実際の演奏では、コードチェンジをする前に、右手の平か、左手のいずれかの指を使って、優しく鳴り続ける弦(あるいは全部の弦)に触れて、消音すると良いでしょう。

この方法なら、技術的にもタイミング的にも非常に分かりやすいので、習得にそれほどの時間は掛からないと思います。

取りあえず『コードをチェンジする前には音が鳴っていない状態』を作ってみましょう。

この方法で、何曲か『ソロ・ギターのしらべ』の中の曲を練習し演奏していけば、耳も感性も感覚も自然とある程度は磨かれていくと思います。

そうなれば、南澤氏が特にこだわっている『消音』というテクニックの必要性を肌で感じることが出来るかもしれません。

そうなった時には、是非、明確な『消音』テクニックを身に付けていって欲しいと思います。

昨日の『ソロ・ギターのしらべ』攻略の手順もそうですが、難しい技術に関しては、いっぺんに習得しようとするのではなく、理に適った正しい手順を踏んで練習し学んでいくことで、必ず身に付けることが出来るようになると思います。

私も、ズバ抜けた感性を持っていらっしゃる南澤氏に少しでも近付けるように、『消音』テクニックを頑張って練習したいと思います。

☆ソロギター関連記事

・今更『ソロ・ギターのしらべ』

・『ソロ・ギターのしらべ』攻略法

・『ソロ・ギターのしらべ』攻略法<番外編>

Amazonで見る↓

ソロギターのしらべ 至高のスタンダード篇

☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!

厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!

【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】

厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?

【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】

厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!

【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

昨日の記事【『ソロ・ギターのしらべ』攻略法】に続いて『ソロ・ギターのしらべ』攻略法の番外編になります。

攻略法とエラそうに謳っていますが、もちろん、著者の南澤氏から許可を得て公認で書いている訳ではありませんので。あくまでもこの攻略法は、私なりの、『こうすれば、ソロ・ギターを本当に理解しながら練習・演奏できるのではないか』という方法論であることを、重ねてご了承ください。

さて、本日は<番外編>としました。昨日の攻略の手順とはまた別に、『ソロ・ギターのしらべ』を攻略する為に必要な『テクニック』となります。

著者の南澤氏が、ソロ・ギターの演奏の中で恐らく一番こだわっている部分もこのテクニックになると思います。

『ソロ・ギターのしらべ』の巻末に『APPENDIX』というコーナーがあり、そこで著者自身が『メロディを歌わせるノウハウ』という解説をしています。

その中に『確実に消音を行うこと』という解説があり、そこで南澤氏は、『メロディを奏でる時、次の音を弾く時には、まだ前の音が残ってしまう。その為、メロディが埋もれてしまう』と説明し、それを『良くない』としています。

その解決方法として、『次の音を出す前に、今鳴っている音を消音するテクニックが必要である』としているんです。

この『消音』というテクニックこそ、南澤氏が最も大切にし、こだわっているテクニックの1つであると思います。

実際に、南澤氏がこの『消音』について解説している動画がありましたので、ご覧下さい。

いかがでしょうか?南澤氏が、いかにこのテクニックにこだわりを持っているかが伺えますね。

ですので、当然『ソロ・ギターのしらべ』の曲を練習する時には、この『消音』のテクニックを使っていけばよい訳ですが・・・実はこのテクニック、もの凄く難しいんです。

実際に、動画で紹介されているような右手の動かし方をしてみると、その難しさをご理解いただけると思います。

練習パターンでもこんなに難しいテクニックを、アレンジされた楽曲の中で、しかも、1つ1つの音の最適な長さを考えながら使っていくなんてことは、至難の技となります。

お恥ずかしながら、私はこれまで『消音』に関してほとんど意識せずにギターを演奏してきました。もちろん、鳴り続けて『うるさい!』と感じる音に関しては、しっかり音を消してから次の音を出す程度のことはしてきましたが。南澤氏のような明確な『消音』は、意識的に使ったことはありません。

ということは。実は、この『消音』テクニックを使わなくても、ソロ・ギターは問題なく演奏することが出来るんです。自分一人で演奏を楽しむ場合なら尚更、『消音』テクニックを使わなくても、楽しく演奏することは出来るでしょう。

ソロ・ギターの演奏が『消音』テクニックを使わなくても出来るのならば、そもそも何故『消音』テクニックが必要だと南澤氏は力説するのでしょうか?考えてみましょう。

ソロ・ギターでメロディを奏でるということは、当然、ギターでメロディを奏でることになりますね。でも、もともとの楽曲では、メロディはボーカリストが歌っている場合がほとんどでしょう。

メロディをギターで演奏する場合と、ボーカリストが歌う場合と、何が違うか考えてみます。

ギターの場合。南澤氏が動画の中で解説しているように、一度音を出すと、消音するか同じ弦で音を出すかしない限り、その音は自然に消えるまで鳴り続けてしまいます。その鳴り続ける音が次の音と重なってしまって、メロディが埋もれてしまう、あるいは、響きが悪くなるということで、『消音』をする必要性が生まれてくる訳です。

一方、ボーカリストの場合。一人の生身のボーカリストが歌うのであれば、前の音を歌い続けながら次の音を歌うことは『絶対に』不可能なことです。ですから、ボーカリストがメロディを歌う場合、しっかりと音が線となって引き立ってくる訳ですね。

そう考えると。ギターでメロディを奏でる場合も、南澤氏が解説するとおり、ボーカリストと同じような音の出し方、すなわち『前の音を消してから次の音を出す』ことによってメロディが引き立つという解説は、非常に理に適っていると言えますね。

そうなればやはり、ソロ・ギターでも、しっかりと『消音』しなければダメなのでしょうか?

いやいや、ちょっと待ってください。

私先ほど、『一人の生身のボーカリストが歌うのであれば』と、『生身』という条件をつけましたね。そうなんです、実は、ボーカリストが楽曲で歌を歌う場合、ほぼ間違いなくマイクを通して歌うことになりますよね。その場合、これもほぼ間違いなく『リバーブ』などのエフェクターを使うことになります。

『リバーブ』は『残響効果』とも言われ、その字からも分かるように『響きを残す効果』があります。ということは、マイクに通して歌う生身ではないボーカリストの場合は、『前の音が残っている内に次の音を歌う状態』がズッと続くことになります。

さらにですが。生のアコースティックギターではなく、録音や発表会でモニターからギターの音を出力する場合は、やはりほぼ確実に『リバーブ』を使うことになるでしょう。

もちろん、聞いている側が不快な気持ちにならない程度に効果を調整する訳ですが。厳密に言えば『前の音を消してから次の音を出す』ことは不可能になってしまいます。

そう考えると、ソロ・ギターを弾くにあたって、自然な『残響効果』を出す為に『完全な消音をする必要が無いのではないか』という考え方も出来るような気がします。

現に、『ソロ・ギターのしらべ』の中にも、『消音』をほとんどしないで演奏される楽曲があります。

『メリー・クリスマス・ミスター・ローレンス』通称『戦メリ』の解説には、『メロディの響きを重視する為に消音をほとんどしない』と著者自身が書いているんです。

結局のところ、演奏者自身の判断で『消音するかしないかを決める』という方向で、良いのではないでしょうか。

ただし、です。この『演奏者自身の判断』というのが、また非常に難しい!要は、自分のセンスに任される訳ですから。

どうやって自分で『消音するかしないかを決める』のでしょうか?それなら、ハッキリと『消音』する部分を決めてもらった方が、よほど簡単なのではないか?でも、『消音』テクニックはもの凄く難しいんだった・・・

グダグダと理屈をこねながら書いてきたら、結局は最初の状態に戻って来てしまいましたね。これでは堂々巡りです。

このままでは埒が空きませんので、私なりに解決方法を1つ考えてみました。

ソロ・ギターで、特にキレイなバラードを、鳴りの良いアコギで演奏していますと、確かに鳴り続ける前の音が『うるさい!』『不快だ!』と思うことが多々あります。

そういった場所がどこなのかを検証すると『コードチェンジの後』の場合が多いことが分かったんです。

要は、1つのコードの中で、そのコードに対応したメロディを奏でている間は、ほとんど問題ない響きに聴こえるんです。それが、コードがチェンジした瞬間、今まで問題なかった音が鳴り続けていると『うるさい!』『不快だ!』と感じるようになるんです。

これは、コードが変わりルート音が変わるのですから、同じ1つの音でも役割が変わってしまうので当然と言えば当然なのですが・・・。

以上のことから『コードが変わる直前にいったん全ての音をリセットする』ことによって、『うるさい!』『不快だ!』という状態の大部分を緩和できるのではないか、と考える訳です。

実際の演奏では、コードチェンジをする前に、右手の平か、左手のいずれかの指を使って、優しく鳴り続ける弦(あるいは全部の弦)に触れて、消音すると良いでしょう。

この方法なら、技術的にもタイミング的にも非常に分かりやすいので、習得にそれほどの時間は掛からないと思います。

取りあえず『コードをチェンジする前には音が鳴っていない状態』を作ってみましょう。

この方法で、何曲か『ソロ・ギターのしらべ』の中の曲を練習し演奏していけば、耳も感性も感覚も自然とある程度は磨かれていくと思います。

そうなれば、南澤氏が特にこだわっている『消音』というテクニックの必要性を肌で感じることが出来るかもしれません。

そうなった時には、是非、明確な『消音』テクニックを身に付けていって欲しいと思います。

昨日の『ソロ・ギターのしらべ』攻略の手順もそうですが、難しい技術に関しては、いっぺんに習得しようとするのではなく、理に適った正しい手順を踏んで練習し学んでいくことで、必ず身に付けることが出来るようになると思います。

私も、ズバ抜けた感性を持っていらっしゃる南澤氏に少しでも近付けるように、『消音』テクニックを頑張って練習したいと思います。

☆ソロギター関連記事

・今更『ソロ・ギターのしらべ』

・『ソロ・ギターのしらべ』攻略法

・『ソロ・ギターのしらべ』攻略法<番外編>

Amazonで見る↓

ソロギターのしらべ 至高のスタンダード篇

☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!

厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!

【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】

厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?

【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】

厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!

【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

Posted by sinya at 23:55

│ギター教室