2013年01月21日

純正律

⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】

さて、また少し難しいお話です。『ピタゴラス音階』に続き、音階(音律)のお話です。

弦楽器の始まりとして、弓矢に張った弦に『印』を付けていったお話しをしましたね。それってどれ位前の出来事かというと、紀元前3,000年とか、もうスゲ~昔のことな訳です。

その頃に、正確なものさしがあったのかどうか分かりませんが。もし、例えば『神の音程』と言われるようなスゴク綺麗な音が、弦の<13/71>みたいに複雑怪奇な場所を押さえないと出せないようだったらどうなっていたでしょう?

おそらく、良い音の発見は出来たとしても、その場所に簡単に『印』を付ける方法、また、そのことを伝えていく方法が非常に難しくなってしまって。楽器を作ったり演奏したりすることが、一般的に受け入れられることは無かったかもしれません。

音楽が、マニアだけのお楽しみになっていたかもしれませんよね。

前回の記事でご紹介した『ド』に対して『ファ』『ソ』と『高いド』の音を、大昔の人達でも見付けることが出来て、楽器を作り演奏することが可能だったのは、その音たちがとても良い響きだったのと同時に、『印』の場所を簡単に探すことが出来たからだと思うんです。

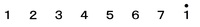

『ファ』は弦の<3/4>、『ソ』は弦の<2/3>、『高いド』は弦の<1/2>の位置に印を付けるということは、要するに、弦を<四等分><三等分><二等分>に出来ればよいことになります。

これって、もの凄く正確に等分するのは難しいかもしれませんが、ある程度ならウチの娘(5歳)でも出来そうです。さらに、その印の場所なら、他の人に説明しやすく伝えやすいですよね。

良い音を探す時、多分、耳を頼りに感覚で『気持ちイイ!』と感じる場所を探していったと思いますが、それがたまたま、弦を簡単に等分すれば見付けられる場所だった。

逆に言えば『弦を簡単に等分できる場所ほど良い音だった』という事なんです。

それに気が付けば、二等分・三等分・四等分の次は何等分にすれば良い音が見つかるか、簡単に分かりますよね。

そうです、次の良い音は、弦を<五等分>することによって見つけることが出来ます。

ピタゴラス音階は、<三等分>いわゆる<2/3>という場所にこだわりました。とても画期的な音階だったんですが、<2/3>にこだわりすぎて、例えばコードを作る上でとても大切な『ド』に対しての『ミ』の音の響きが悪かったんです。

そこで、『ミ』の印を、響きの良い音がする場所に付けてしまおうと考えた人がいました。

で、『ミ』の印を、二等分・三等分・四等分の次に良い音、そう<五等分>すなわち、弦の<4/5>の場所に決めたんです。

また分数だと分かり難いので、前回の長さ120cmの弓の弦に当てはめてみると、『ミ』が出る弦の長さは<96cm>ということになりますね。

これで、コード(和音)のもっとも基本的な『ド・ミ・ソ』が、非常にキレイに聞こえるようになりました。

この純正律の『ド・ミ・ソ』は、初めて聞くと違和感があるかもしれません。それは、私達が普段から『12平均律』という音律に慣れ親しんでいるからで。それでも、感性が豊かな方なら『何てキレイな和音なんだ!』と、感動して涙を流すことでしょう。

さて、やはり同じように今度は前回の②の音、元の音が『ド』なら『ファ』に当たる音を基準にしてみます。

すると、<4/5>の位置、すなわち<72cm>の場所に新たな印が付きます。これが『ラ』になる訳です。

この『ラ』の音が発見されると、『ファ』を基準にした『ファ・ラ・ド』というコードが、これまた素晴らしい響きで奏でることが出来る訳です。

今度は、③の音、『神の音程』と言われた『ド』に対しての『ソ』の音を基準に考えて見ます。

『ソ』の出る弦の長さは<80cm>ですので、その<4/5>は<64cm>ですね。そこに新たな印をつけます。この音が『シ』です。

この『シ』の音に、ピタゴラス音階で発見された『レ』の音を加えて、『ソ』を基準にした『ソ・シ・レ』というコードが、同じように素晴らしい響きで奏でることが出来るんです。

『ド』を基準にして<4/5>に当たる新しい音『ミ』と、<2/3>に当たる『ソ』

『ファ』を基準にして<4/5>に当たる新しい音『ラ』と、<2/3>に当たる『ド』

『ソ』を基準にして<4/5>に当たる新しい音『シ』と、<2/3>に当たる『レ』

※<2/3>に当たる音に関しては前回の記事『ピタゴラス音階』を参照して下さい。

これで、1オクターブ、全7音がそろいました。これが『純正律』と言われる音律です

このようにして、それぞれの基準となる音に対してとても良い響きの音を探していきましたので、『ド・ミ・ソ』『ファ・ラ・ド』『ソ・シ・レ』の3つのコードが、感動的にキレイな響きを奏でる結果となったんです。

この3つのコード、いわゆる『スリーコード』と言われる非常に重要かつ使用頻度の高いコードですね。この3つが完璧な響きなら、言うことはないように思いますよね。『ピタゴラス音階』の弱点であるコードもしっかり克服している訳ですし。

実際、多くの有名な音楽家達もこの『純正律』を元に作曲をしていましたし、今でも、ちゃんとした合唱団や楽団は、この音律を使っているそうです。

しかし、今最もポピュラーに使われている音律は『12平均律』です。

そうなんです、スリーコードをとても良い響きで奏でられる『純正律』にも短所がありました。

それは、スリーコード以外のコードの響きです。要するに、『ドとファとソ以外の音』を基準にすることは考えていないので、それらの音を元にしたコードは、響きが濁ってしまうんですね。

『ドレミファソラシド』の各音を基準にした7つのコードを『ダイアトニックコード』と言いますが、『純正律』では、その7つの内の3つしか使いものにならないことになります。

それじゃあ更に、純正律で調整した『ドレミファソラシド』の出る楽器で、『レミファソラシドレ』を基準にした曲を作ったら・・・もうグチャグチャになっちゃう訳です。要するに、転調もとても苦手だったんですね。

そんな理由から、今は『12平均律』が頻繁に使われるようになってきたんですが。感性の豊かな方の中には、純正律の『ド・ミ・ソ』の響きの素晴らしさを訴え、使っていこうという活動をしていらっしゃる方もいるようです。

この純正律の『ド・ミ・ソ』、聞いてみたいですよね?

ネットで検索すれば、音源をアップしている方がたくさんいらしゃるので参考にして下さい。

そして、我らがギターでも、擬似的にそのキレイな響きを出すことは可能なんですよ。

☆関連記事

・弦楽器の始まり~神の音程~

・ピタゴラス音階

・純正律

・そして、平均律へ

・心の声

☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!

厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!

【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】

厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?

【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】

厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!

【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

さて、また少し難しいお話です。『ピタゴラス音階』に続き、音階(音律)のお話です。

弦楽器の始まりとして、弓矢に張った弦に『印』を付けていったお話しをしましたね。それってどれ位前の出来事かというと、紀元前3,000年とか、もうスゲ~昔のことな訳です。

その頃に、正確なものさしがあったのかどうか分かりませんが。もし、例えば『神の音程』と言われるようなスゴク綺麗な音が、弦の<13/71>みたいに複雑怪奇な場所を押さえないと出せないようだったらどうなっていたでしょう?

おそらく、良い音の発見は出来たとしても、その場所に簡単に『印』を付ける方法、また、そのことを伝えていく方法が非常に難しくなってしまって。楽器を作ったり演奏したりすることが、一般的に受け入れられることは無かったかもしれません。

音楽が、マニアだけのお楽しみになっていたかもしれませんよね。

前回の記事でご紹介した『ド』に対して『ファ』『ソ』と『高いド』の音を、大昔の人達でも見付けることが出来て、楽器を作り演奏することが可能だったのは、その音たちがとても良い響きだったのと同時に、『印』の場所を簡単に探すことが出来たからだと思うんです。

『ファ』は弦の<3/4>、『ソ』は弦の<2/3>、『高いド』は弦の<1/2>の位置に印を付けるということは、要するに、弦を<四等分><三等分><二等分>に出来ればよいことになります。

これって、もの凄く正確に等分するのは難しいかもしれませんが、ある程度ならウチの娘(5歳)でも出来そうです。さらに、その印の場所なら、他の人に説明しやすく伝えやすいですよね。

良い音を探す時、多分、耳を頼りに感覚で『気持ちイイ!』と感じる場所を探していったと思いますが、それがたまたま、弦を簡単に等分すれば見付けられる場所だった。

逆に言えば『弦を簡単に等分できる場所ほど良い音だった』という事なんです。

それに気が付けば、二等分・三等分・四等分の次は何等分にすれば良い音が見つかるか、簡単に分かりますよね。

そうです、次の良い音は、弦を<五等分>することによって見つけることが出来ます。

ピタゴラス音階は、<三等分>いわゆる<2/3>という場所にこだわりました。とても画期的な音階だったんですが、<2/3>にこだわりすぎて、例えばコードを作る上でとても大切な『ド』に対しての『ミ』の音の響きが悪かったんです。

そこで、『ミ』の印を、響きの良い音がする場所に付けてしまおうと考えた人がいました。

で、『ミ』の印を、二等分・三等分・四等分の次に良い音、そう<五等分>すなわち、弦の<4/5>の場所に決めたんです。

また分数だと分かり難いので、前回の長さ120cmの弓の弦に当てはめてみると、『ミ』が出る弦の長さは<96cm>ということになりますね。

これで、コード(和音)のもっとも基本的な『ド・ミ・ソ』が、非常にキレイに聞こえるようになりました。

この純正律の『ド・ミ・ソ』は、初めて聞くと違和感があるかもしれません。それは、私達が普段から『12平均律』という音律に慣れ親しんでいるからで。それでも、感性が豊かな方なら『何てキレイな和音なんだ!』と、感動して涙を流すことでしょう。

さて、やはり同じように今度は前回の②の音、元の音が『ド』なら『ファ』に当たる音を基準にしてみます。

すると、<4/5>の位置、すなわち<72cm>の場所に新たな印が付きます。これが『ラ』になる訳です。

この『ラ』の音が発見されると、『ファ』を基準にした『ファ・ラ・ド』というコードが、これまた素晴らしい響きで奏でることが出来る訳です。

今度は、③の音、『神の音程』と言われた『ド』に対しての『ソ』の音を基準に考えて見ます。

『ソ』の出る弦の長さは<80cm>ですので、その<4/5>は<64cm>ですね。そこに新たな印をつけます。この音が『シ』です。

この『シ』の音に、ピタゴラス音階で発見された『レ』の音を加えて、『ソ』を基準にした『ソ・シ・レ』というコードが、同じように素晴らしい響きで奏でることが出来るんです。

『ド』を基準にして<4/5>に当たる新しい音『ミ』と、<2/3>に当たる『ソ』

『ファ』を基準にして<4/5>に当たる新しい音『ラ』と、<2/3>に当たる『ド』

『ソ』を基準にして<4/5>に当たる新しい音『シ』と、<2/3>に当たる『レ』

※<2/3>に当たる音に関しては前回の記事『ピタゴラス音階』を参照して下さい。

これで、1オクターブ、全7音がそろいました。これが『純正律』と言われる音律です

このようにして、それぞれの基準となる音に対してとても良い響きの音を探していきましたので、『ド・ミ・ソ』『ファ・ラ・ド』『ソ・シ・レ』の3つのコードが、感動的にキレイな響きを奏でる結果となったんです。

この3つのコード、いわゆる『スリーコード』と言われる非常に重要かつ使用頻度の高いコードですね。この3つが完璧な響きなら、言うことはないように思いますよね。『ピタゴラス音階』の弱点であるコードもしっかり克服している訳ですし。

実際、多くの有名な音楽家達もこの『純正律』を元に作曲をしていましたし、今でも、ちゃんとした合唱団や楽団は、この音律を使っているそうです。

しかし、今最もポピュラーに使われている音律は『12平均律』です。

そうなんです、スリーコードをとても良い響きで奏でられる『純正律』にも短所がありました。

それは、スリーコード以外のコードの響きです。要するに、『ドとファとソ以外の音』を基準にすることは考えていないので、それらの音を元にしたコードは、響きが濁ってしまうんですね。

『ドレミファソラシド』の各音を基準にした7つのコードを『ダイアトニックコード』と言いますが、『純正律』では、その7つの内の3つしか使いものにならないことになります。

それじゃあ更に、純正律で調整した『ドレミファソラシド』の出る楽器で、『レミファソラシドレ』を基準にした曲を作ったら・・・もうグチャグチャになっちゃう訳です。要するに、転調もとても苦手だったんですね。

そんな理由から、今は『12平均律』が頻繁に使われるようになってきたんですが。感性の豊かな方の中には、純正律の『ド・ミ・ソ』の響きの素晴らしさを訴え、使っていこうという活動をしていらっしゃる方もいるようです。

この純正律の『ド・ミ・ソ』、聞いてみたいですよね?

ネットで検索すれば、音源をアップしている方がたくさんいらしゃるので参考にして下さい。

そして、我らがギターでも、擬似的にそのキレイな響きを出すことは可能なんですよ。

☆関連記事

・弦楽器の始まり~神の音程~

・ピタゴラス音階

・純正律

・そして、平均律へ

・心の声

☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!

厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!

【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】

厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?

【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】

厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!

【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

Posted by sinya at 23:19

│音楽理論