2013年01月24日

心の声

⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】

紆余曲折ありまして。ピアノの調律方法が『平均律』によりおこなわれ、それが実用的になったのは1700年代後半ごろのようです。

ですが、それまで活躍していたヨーロッパの音楽家達は、その平均律でチューニングされたピアノをとても嫌っていたようです。

まぁ、当然と言えば当然ですよね。それまで、自分の感性を頼りにさまざまな音律によりチューニングをし、何とかして『綺麗な響きを確保したい』と願ってやまなかったのに。急に『今から1オクターブを均等に12等分します。音の響きは二の次です。とにかく1台のピアノで何でも弾けますから』と押し売りされても・・・。

今現在、ほとんどの人たちが幼い時から『THE平均律』であるピアノによって音楽を習っています。

私も含め、ピアノ教室に通い始めて10年目の息子でさえも、この『平均律』には何の違和感も感じないでしょう。

ただ、その移り変わりに直面した当時の音楽家達が、とても困惑したであろう事は容易に想像できますよね。

一方。その音楽家達が困惑したのとは、時代も場所も違いますが。やはりピアノに困惑した人々がいました。

まぁこれも、私の想像ではあるんですが・・・。

時は19世紀後半、場所はアメリカ。奴隷としてアフリカから連れてこられた黒人達が、奴隷解放によりブルースという音楽を引っさげて行動範囲を広げていった頃。西洋音楽の源であるピアノと初めて出会ったときの気持ちは、どんなだったんでしょう?

想像すると、とても面白いですね。

結果的には、アメリカで生きることを決めた黒人達は、ピアノをある意味自分達の音楽に吸収してしまいました。ブルースを起源とするジャズにも、欠かせない楽器の1つですよね。

で、そうなる前の、ホントにピアノと初めて出会った瞬間を想像してみました。

ピアノよりも構造が簡単で、頑張れば自分達で作ることも可能なギター。ブルースマンたちは、このギターという楽器を使って、自分達の言葉を歌っていきました。

その演奏は、伴奏にメロディーを乗せてそのメロディーに歌詞を乗せる今の音楽とは違い、リズミカルな言葉に合わせるようにギターを弾いている感じがします。言葉そのものが伴奏のように聞こえるんですね。

ギターは二の次、心の叫びを言葉の伴奏に乗せる。たったそれだけなんです。

ですから、複雑な進行も綺麗なメロディーも様々な音階も難しいコードも、必要ありません。

そんな初期のブルースマンたちが初めてピアノの鍵盤を押した時、どう感じたのか?

「これじゃあ、オレの心は表現できないよ!」

そう思ったかもしれません。

ギターという楽器は、フレットにより1オクターブが区切られていますが、チョーキングやビブラート、ブルースマンガよく使うボトルネックなどを使えば、音程は無限に出るんです。

ブルースマンたちは、自分のその時の気持ちによって、例えば『ミ♭』と『ミ』の間の音を出したりします。

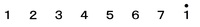

ド・ミ・ソでいうところの『ミ』は、メジャーかマイナーかを決める大切な音。『ミ』にすれば明るいメジャーだし、『ミ♭』にすれば暗いマイナーになります。

でも、そんな西洋方式の理論なんて関係ありません。ブルースマンたちは、この2つの音を同じ曲の中に混在させ、しかも『ミ♭とミの間の音』までも表現してしまうんです。12平均律で調律されたピアノでは、絶対に出せない音です。

この、今の気持ちを表現するのに最も大切な『ミ♭とミの間の音』、これが出せない楽器なんてありえない!と、1700年代のヨーロッパの音楽家達と同じように困惑したかもしれません。もちろん、困惑した理由は全く違いますが。

そんなブルースマンたちがもし、ピタゴラス音律だ!純正律だ!平均律だ!と、ヨーロッパの音律の紆余曲折を知った時、どう思ったんだろうか?

「そんな細かいこと気にしながら音楽やって、心の声はとどくのかい?」

そう思ってもおかしくないですよね。

これは、ブルースマンたちが音程や音階に無頓着だったと言う意味ではありません。むしろその逆です。

ブルースマンたちほど、音程を正に自分のものとして、その微妙な違いを心の声として表現することの出来る音楽家は他に無いと思います。

ヨーロッパの音楽家達が、複雑なメロディやコードで心を表現したのとは対照的に、一音だけでも心を表現することが出来る。それがブルースの凄いところです。

先ほども書きましたが、だからと言って、ブルースマンたちがピアノを一切使わなかったかと言うと、決してそんなことはありません。むしろ、貪欲にその演奏方法を覚え自分達のものにしていきます。

ヨーロッパを象徴する楽器だろうが、自分達の気持ちを表現するには不向きであろうが、そんなことは関係なく。

「あるもので楽しくやればいいじゃん!」

そんな感じです。

音律や音階の歴史を学ぶのは非常に面白いです。私も、まだまだ分からないことだらけですが、これからも出来る限り掘り下げて学んでいきたいと思っています。

でも、実際の演奏では『音の響き』を大事にするのか『心の声』を大事にするのか。難しいところです。

この両方を高次元で表現することが出来たら、凄いギターリストになるんだろうけど、私には無理っぽいです。

それでも、『楽しく!』だけは忘れないようにしたいですね。

☆関連記事

・弦楽器の始まり~神の音程~

・ピタゴラス音階

・純正律

・そして、平均律へ

・心の声

☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!

厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!

【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】

厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?

【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】

厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!

【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

紆余曲折ありまして。ピアノの調律方法が『平均律』によりおこなわれ、それが実用的になったのは1700年代後半ごろのようです。

ですが、それまで活躍していたヨーロッパの音楽家達は、その平均律でチューニングされたピアノをとても嫌っていたようです。

まぁ、当然と言えば当然ですよね。それまで、自分の感性を頼りにさまざまな音律によりチューニングをし、何とかして『綺麗な響きを確保したい』と願ってやまなかったのに。急に『今から1オクターブを均等に12等分します。音の響きは二の次です。とにかく1台のピアノで何でも弾けますから』と押し売りされても・・・。

今現在、ほとんどの人たちが幼い時から『THE平均律』であるピアノによって音楽を習っています。

私も含め、ピアノ教室に通い始めて10年目の息子でさえも、この『平均律』には何の違和感も感じないでしょう。

ただ、その移り変わりに直面した当時の音楽家達が、とても困惑したであろう事は容易に想像できますよね。

一方。その音楽家達が困惑したのとは、時代も場所も違いますが。やはりピアノに困惑した人々がいました。

まぁこれも、私の想像ではあるんですが・・・。

時は19世紀後半、場所はアメリカ。奴隷としてアフリカから連れてこられた黒人達が、奴隷解放によりブルースという音楽を引っさげて行動範囲を広げていった頃。西洋音楽の源であるピアノと初めて出会ったときの気持ちは、どんなだったんでしょう?

想像すると、とても面白いですね。

結果的には、アメリカで生きることを決めた黒人達は、ピアノをある意味自分達の音楽に吸収してしまいました。ブルースを起源とするジャズにも、欠かせない楽器の1つですよね。

で、そうなる前の、ホントにピアノと初めて出会った瞬間を想像してみました。

ピアノよりも構造が簡単で、頑張れば自分達で作ることも可能なギター。ブルースマンたちは、このギターという楽器を使って、自分達の言葉を歌っていきました。

その演奏は、伴奏にメロディーを乗せてそのメロディーに歌詞を乗せる今の音楽とは違い、リズミカルな言葉に合わせるようにギターを弾いている感じがします。言葉そのものが伴奏のように聞こえるんですね。

ギターは二の次、心の叫びを言葉の伴奏に乗せる。たったそれだけなんです。

ですから、複雑な進行も綺麗なメロディーも様々な音階も難しいコードも、必要ありません。

そんな初期のブルースマンたちが初めてピアノの鍵盤を押した時、どう感じたのか?

「これじゃあ、オレの心は表現できないよ!」

そう思ったかもしれません。

ギターという楽器は、フレットにより1オクターブが区切られていますが、チョーキングやビブラート、ブルースマンガよく使うボトルネックなどを使えば、音程は無限に出るんです。

ブルースマンたちは、自分のその時の気持ちによって、例えば『ミ♭』と『ミ』の間の音を出したりします。

ド・ミ・ソでいうところの『ミ』は、メジャーかマイナーかを決める大切な音。『ミ』にすれば明るいメジャーだし、『ミ♭』にすれば暗いマイナーになります。

でも、そんな西洋方式の理論なんて関係ありません。ブルースマンたちは、この2つの音を同じ曲の中に混在させ、しかも『ミ♭とミの間の音』までも表現してしまうんです。12平均律で調律されたピアノでは、絶対に出せない音です。

この、今の気持ちを表現するのに最も大切な『ミ♭とミの間の音』、これが出せない楽器なんてありえない!と、1700年代のヨーロッパの音楽家達と同じように困惑したかもしれません。もちろん、困惑した理由は全く違いますが。

そんなブルースマンたちがもし、ピタゴラス音律だ!純正律だ!平均律だ!と、ヨーロッパの音律の紆余曲折を知った時、どう思ったんだろうか?

「そんな細かいこと気にしながら音楽やって、心の声はとどくのかい?」

そう思ってもおかしくないですよね。

これは、ブルースマンたちが音程や音階に無頓着だったと言う意味ではありません。むしろその逆です。

ブルースマンたちほど、音程を正に自分のものとして、その微妙な違いを心の声として表現することの出来る音楽家は他に無いと思います。

ヨーロッパの音楽家達が、複雑なメロディやコードで心を表現したのとは対照的に、一音だけでも心を表現することが出来る。それがブルースの凄いところです。

先ほども書きましたが、だからと言って、ブルースマンたちがピアノを一切使わなかったかと言うと、決してそんなことはありません。むしろ、貪欲にその演奏方法を覚え自分達のものにしていきます。

ヨーロッパを象徴する楽器だろうが、自分達の気持ちを表現するには不向きであろうが、そんなことは関係なく。

「あるもので楽しくやればいいじゃん!」

そんな感じです。

音律や音階の歴史を学ぶのは非常に面白いです。私も、まだまだ分からないことだらけですが、これからも出来る限り掘り下げて学んでいきたいと思っています。

でも、実際の演奏では『音の響き』を大事にするのか『心の声』を大事にするのか。難しいところです。

この両方を高次元で表現することが出来たら、凄いギターリストになるんだろうけど、私には無理っぽいです。

それでも、『楽しく!』だけは忘れないようにしたいですね。

☆関連記事

・弦楽器の始まり~神の音程~

・ピタゴラス音階

・純正律

・そして、平均律へ

・心の声

☆厳選!ギターを始めたばかりの方にお勧めの記事3つ!

厳選1 メロディ演奏にもコード伴奏にも密接な関連があるCメジャースケール。ギターを初めて触った時から上級者になるまでの練習の必須項目!

【Cメジャースケールを練習しよう!~ギターにおけるCメジャースケールの重要性~】

厳選2 ギターで最初に練習するべき曲は教則本には載っていない場合が多いんです!最初にどんな曲を弾くべきか?またその判別方法は?

【ギターで最初に挑戦する曲は?~キィの判別と教則本の落とし穴~】

厳選3 sinyaが猛烈プッシュするギターの新しい練習方法!いずれは、この練習がギターリストにとっての当たり前になると本気で思っています。ギターの全てが詰まった画期的な練習です!

【ギターリストの新しい練習方法~二胡譜の活用~】

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

Posted by sinya at 00:57

│音楽理論