2012年05月20日

Cメジャースケールの度数

⇒【sinyaが開発!弾く脳トレ!よなおしギター】

以前の記事【ギターにおけるCメジャースケールの重要性】について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

まず、『Cメジャースケール』の意味から考えてみましょう。

Cメジャースケールは、『C』と『メジャー』と『スケール』の3つの言葉からできています。

①、『C』について

<ドレミファソラシド>を英語で表記すると<CDEFGABC>になります。

つまり、『C』とは『ド』のことです。

②、『メジャー』について

メジャーとは曲調を表す言葉です。日本語では『長調』となり、明るい雰囲気のする曲調です。

逆に、暗い感じの曲調は『マイナー』です。日本語では『短調』です。

③、『スケール』について

スケールとは音の階段です。日本語では『音階』となります。ですので、キレイに1段ずつ上がって1段ずつ降りてくることができます。

①②③を総合しますと以下のことが言えます。

Cメジャースケールとは『C(ド)を中心とした明るい音の階段』である。

この場合の『Cを中心とした』というのは、『Cで始まってCで終わる』と捉えても良いかもしれません。

このCメジャースケールは、音楽理論の解説をする上で当たり前のように使われているんです。

何故なら、理論の解説でこれまた欠かせない五線譜において、Cメジャースケールは唯一<♯>も<♭>も使わずに表すことの出来るメジャースケールだからです。

そうでなくても難解な音楽理論の学習で、始めから<♯>や<♭>が付いていたら尚更理解が難しくなることは容易に想像できますね。

Cメジャースケールを使うことで、一番シンプルな状態で理論の解説が始められる訳です。

さてそれでは、これからこの『Cメジャースケール』を、よりギターリストに最適化するためにある工夫をしてみようと思います。どうするかというと...

Cメジャースケールを数字で表します。

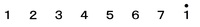

数字の付け方は非常に簡単です。下記のように、『C(ド)』を1として、順に1~8までの数字を付けていきます。

C(1) D(2) E(3) F(4) G(5) A(6) B(7) C(8)

※C(1)とC(8)は同じ音名ですが、1オクターブ離れているので違う音として扱う場合があります。

簡単ですね!

この数字が、ギターリストにとって非常に重要な『度数』になります。

度数の単位は『度』です。で、この度数は、中心となる音(ここでは『C』の音)からの距離を表すと捉えることも出来ます。

例えば、『GはCから5度離れている』という感じです。

そして、他の全てのメジャースケールで同じように最初の音から順に度数を付けていくことができます。

以上のように、『度数』とは非常に簡単に表すことが出来るのですが、ここから様々なスケールやコードを表現するためにもう少し工夫を加える必要があります。

次は、この『度数』に名前を付けてみましょう。

実は、この中の4つの音の名前について、以前『神の音程』の記事で触れているんです。

その記事の中で、『元の弦の音』と『イイじゃんの場所』『スゲーイイじゃんの場所』『弦の半分の場所』を押さえて弾いた4つの音は、元の弦の音に対して完全に良い響きを持っていたので『パーフェクト(完全)』と名前が付けられたと解説しましたね。

『元の弦の音』をC(1度)とすると、それぞれの音は以下のようになります。

『イイじゃん』の音⇒F(4度)

『スゲーイイじゃん』の音⇒G(5度)

『弦の半分』の音⇒C(8度)

これで、『パーフェクト(完全)』と名前が付く音が1,4,5,8度の4つの音であることが分かりました。

各音に名前を付ける時には以下のように表記します。

完全1度、完全4度、完全5度、完全8度

または

P1度、P4度、P5度、P8度

です。(Pはパーフェクトの頭文字です)

これで、Cメジャースケールの8つの音の内の半分に名前が付きました。残りの4つの音にも名前を付けてあげましょう。

残りの4つの音、つまり、2,3,6,7度は『長(メジャー)』という名前が付きます。(メジャーの日本語で『長調』でしたね)

つまり、表記は以下のようになります、

長2度、長3度、長6度、長7度

または

M2度、M3度、M6度、M7度

です。(Mはメジャーの頭文字で必ず大文字で書きます)

Cメジャースケールは、この『4つの完全(P)と4つの長(M)』の音から構成されています。

そしてこれも、他の全てのメジャースケールで同じ構成となっています。

さて一方で。『12平均律』の記事の時に、現在一般的に使用されている音律は『1オクターブを均等な比率で12等分した12平均律である』と書きました。

12平均律では、C(1)からC(8)までの1オクターブの中に全部で13の音が存在します(下記参照)。

つまり、今現在音楽で使われているスケールもコードも全てこの13個の音で作られているわけです。

この13音で全てのスケールが作られているということは、当然、メジャースケールの8音もこの13個の音の中に含まれているわけですね。

でもそうすると、少し疑問が浮かびます。

<疑問1>

均等に並べられた13音の中で、どうやってもメジャースケールの8個の音は等間隔に並べられません。Cメジャースケールを構成する8個の音は、どんな間隔で並んでいるのでしょうか?

<疑問2>

13-8=5 となり、13個の音の内メジャースケールに使われない音が5個あるはずです。その音はどれで、どんな役割があるのでしょうか?

次回の記事で検証してみましょう。

続きはこちらの記事→【Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~】

☆Cメジャースケール関連記事

・ギターにおけるCメジャースケールの重要性

・Cメジャースケールの度数

・Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~

・Cメジャースケールの復習(基本編)

・Cメジャースケールの復習(度数編)

・メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~

・ギター指板上の度数配列表~3度7度の役割~

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

以前の記事【ギターにおけるCメジャースケールの重要性】について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

まず、『Cメジャースケール』の意味から考えてみましょう。

Cメジャースケールは、『C』と『メジャー』と『スケール』の3つの言葉からできています。

①、『C』について

<ドレミファソラシド>を英語で表記すると<CDEFGABC>になります。

つまり、『C』とは『ド』のことです。

②、『メジャー』について

メジャーとは曲調を表す言葉です。日本語では『長調』となり、明るい雰囲気のする曲調です。

逆に、暗い感じの曲調は『マイナー』です。日本語では『短調』です。

③、『スケール』について

スケールとは音の階段です。日本語では『音階』となります。ですので、キレイに1段ずつ上がって1段ずつ降りてくることができます。

①②③を総合しますと以下のことが言えます。

Cメジャースケールとは『C(ド)を中心とした明るい音の階段』である。

この場合の『Cを中心とした』というのは、『Cで始まってCで終わる』と捉えても良いかもしれません。

このCメジャースケールは、音楽理論の解説をする上で当たり前のように使われているんです。

何故なら、理論の解説でこれまた欠かせない五線譜において、Cメジャースケールは唯一<♯>も<♭>も使わずに表すことの出来るメジャースケールだからです。

そうでなくても難解な音楽理論の学習で、始めから<♯>や<♭>が付いていたら尚更理解が難しくなることは容易に想像できますね。

Cメジャースケールを使うことで、一番シンプルな状態で理論の解説が始められる訳です。

さてそれでは、これからこの『Cメジャースケール』を、よりギターリストに最適化するためにある工夫をしてみようと思います。どうするかというと...

Cメジャースケールを数字で表します。

数字の付け方は非常に簡単です。下記のように、『C(ド)』を1として、順に1~8までの数字を付けていきます。

C(1) D(2) E(3) F(4) G(5) A(6) B(7) C(8)

※C(1)とC(8)は同じ音名ですが、1オクターブ離れているので違う音として扱う場合があります。

簡単ですね!

この数字が、ギターリストにとって非常に重要な『度数』になります。

度数の単位は『度』です。で、この度数は、中心となる音(ここでは『C』の音)からの距離を表すと捉えることも出来ます。

例えば、『GはCから5度離れている』という感じです。

そして、他の全てのメジャースケールで同じように最初の音から順に度数を付けていくことができます。

以上のように、『度数』とは非常に簡単に表すことが出来るのですが、ここから様々なスケールやコードを表現するためにもう少し工夫を加える必要があります。

次は、この『度数』に名前を付けてみましょう。

実は、この中の4つの音の名前について、以前『神の音程』の記事で触れているんです。

その記事の中で、『元の弦の音』と『イイじゃんの場所』『スゲーイイじゃんの場所』『弦の半分の場所』を押さえて弾いた4つの音は、元の弦の音に対して完全に良い響きを持っていたので『パーフェクト(完全)』と名前が付けられたと解説しましたね。

『元の弦の音』をC(1度)とすると、それぞれの音は以下のようになります。

『イイじゃん』の音⇒F(4度)

『スゲーイイじゃん』の音⇒G(5度)

『弦の半分』の音⇒C(8度)

これで、『パーフェクト(完全)』と名前が付く音が1,4,5,8度の4つの音であることが分かりました。

各音に名前を付ける時には以下のように表記します。

完全1度、完全4度、完全5度、完全8度

または

P1度、P4度、P5度、P8度

です。(Pはパーフェクトの頭文字です)

これで、Cメジャースケールの8つの音の内の半分に名前が付きました。残りの4つの音にも名前を付けてあげましょう。

残りの4つの音、つまり、2,3,6,7度は『長(メジャー)』という名前が付きます。(メジャーの日本語で『長調』でしたね)

つまり、表記は以下のようになります、

長2度、長3度、長6度、長7度

または

M2度、M3度、M6度、M7度

です。(Mはメジャーの頭文字で必ず大文字で書きます)

Cメジャースケールは、この『4つの完全(P)と4つの長(M)』の音から構成されています。

そしてこれも、他の全てのメジャースケールで同じ構成となっています。

さて一方で。『12平均律』の記事の時に、現在一般的に使用されている音律は『1オクターブを均等な比率で12等分した12平均律である』と書きました。

12平均律では、C(1)からC(8)までの1オクターブの中に全部で13の音が存在します(下記参照)。

つまり、今現在音楽で使われているスケールもコードも全てこの13個の音で作られているわけです。

この13音で全てのスケールが作られているということは、当然、メジャースケールの8音もこの13個の音の中に含まれているわけですね。

でもそうすると、少し疑問が浮かびます。

<疑問1>

均等に並べられた13音の中で、どうやってもメジャースケールの8個の音は等間隔に並べられません。Cメジャースケールを構成する8個の音は、どんな間隔で並んでいるのでしょうか?

<疑問2>

13-8=5 となり、13個の音の内メジャースケールに使われない音が5個あるはずです。その音はどれで、どんな役割があるのでしょうか?

次回の記事で検証してみましょう。

続きはこちらの記事→【Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~】

☆Cメジャースケール関連記事

・ギターにおけるCメジャースケールの重要性

・Cメジャースケールの度数

・Cメジャースケールの構造~全全半全全全半~

・Cメジャースケールの復習(基本編)

・Cメジャースケールの復習(度数編)

・メジャースケールの各音の特徴~優等生とヤンチャ坊主~

・ギター指板上の度数配列表~3度7度の役割~

【初心者・独学ギターリストの強い味方】とにかくギターを弾きたいという方へおすすめの教材です!

Posted by sinya at 11:02

│音楽理論

この記事へのコメント

sinya先生・・・・本当に偉い!

って心から尊敬します。

(この記事書くのに何時間・・・?

って思ったら さっとなんて読めないです。)

じっくり勉強させていただきます。

って心から尊敬します。

(この記事書くのに何時間・・・?

って思ったら さっとなんて読めないです。)

じっくり勉強させていただきます。

Posted by ドレミ at 2012年05月22日 18:02

at 2012年05月22日 18:02

at 2012年05月22日 18:02

at 2012年05月22日 18:02ドレミさん、いつもありがとうございます!

ブログの記事は、生徒さん達に復習してもらったり、ギターを始めようと思っている方に学習してもらう為に、レッスンでの解説に近い形で書いてます。

そうですね、いつも1つの記事に2~3日ほど掛かっています。

それでも、実際のレッスンの方が分かり易く丁寧に解説できていると思います。

文章は難しいです。

ドレミさんのブログは、私のブログの三ヵ月分のアクセスを1日で達成してしまうので、いつもスゴイな~って思っています。

ブログの記事は、生徒さん達に復習してもらったり、ギターを始めようと思っている方に学習してもらう為に、レッスンでの解説に近い形で書いてます。

そうですね、いつも1つの記事に2~3日ほど掛かっています。

それでも、実際のレッスンの方が分かり易く丁寧に解説できていると思います。

文章は難しいです。

ドレミさんのブログは、私のブログの三ヵ月分のアクセスを1日で達成してしまうので、いつもスゴイな~って思っています。

Posted by sinya at 2012年05月23日 09:18

at 2012年05月23日 09:18

at 2012年05月23日 09:18

at 2012年05月23日 09:18